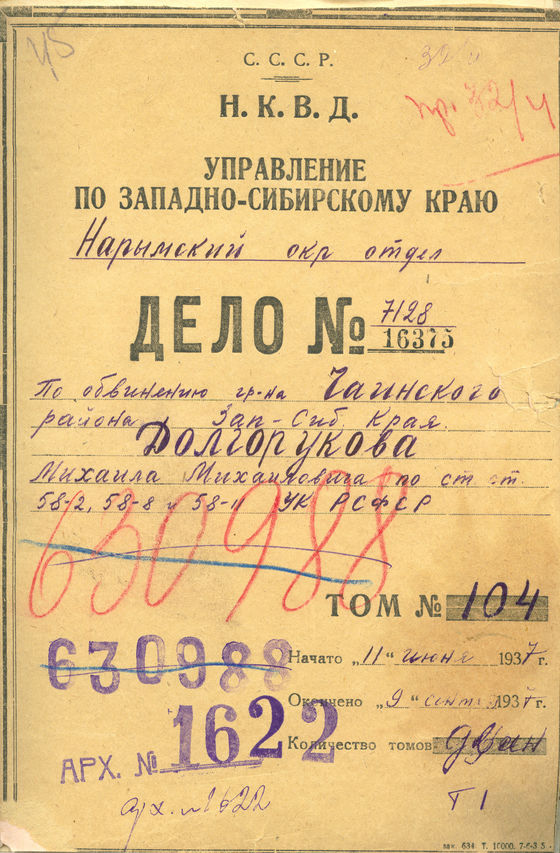

Ни для кого из баргузинцев не является секретом, что Баргузин с начала своего существования был центром политической ссылки Восточной Сибири. Казалось бы, с установлением Советской власти в нашем уезде в 1920 году ссылка по политическим мотивам должна была прекратиться. Но это было не так. Ссылка продолжалась ещё долгое время. Почему-то нигде в документах по истории Баргузина не упоминается имя князя Михаила Михайловича Долгорукова, политического ссыльного в село Малое Уро, или, возможно, они мне просто не попадались. И только информация, полученная мною из Интернета и по моей просьбе – из архива местного краеведа Александра Позднякова, позволила пролить свет на ещё одну страницу в малоисследованной истории ссылки в наш край.

Род Долгоруких

Герб князей Долгоруковых

Род русских князей Долгоруких пошел от князя Ивана Андреевича Оболенского. Прозвище Долгорукий он получил за свою невообразимую мcтительность. Большое количество представителей этой фамилии служили на пользу отечеству. Они погибали за Родину на полях сражений, были казнены в смутные времена, поднимали экономику России. В дальнейшем фамилия Долгорукий преобразовалась в Долгорукова. Родственниками их были самые знаменитые и родовитые фамилии – Романовы, Шуйские, Голицыны, Дашковы.

Рождение и учеба

Князь Михаил Долгоруков родился в городе Санкт-Петербурге 15 января 1891 года. Для отца Михаила Михайловича и матери Софии Александровны рождение сына стало радостным событием. Он являлся продолжателем рода по мужской линии и носителем фамилии. В семье помимо Михаила было еще две сестры – Ксения Михайловна и Мария Михайловна. В возрасте 12 лет князя Михаила Долгорукова отдают в Санкт-Петербургское Императорское училище правоведения.

М. Долгоруков среди студентов Училища права. Стоит второй справа.

В училище учились дети только знатных особ. Учебное заведение по своему статусу стояло в одном ряду с Царскосельским лицеем. Воспитанники жили там, как они сами говорили, по 47 звонкам. Именно столько звонков вмещал в себя распорядок дня. Училище было платным, но если семья не могла оплачивать обучение, деньги вносились из государственной казны. Скорее всего, именно оттуда поступали средства на обучение Михаила, так как его семья была стеснена в финансах. В 17 лет Михаил Долгоруков окончил училище, получив глубокие юридические знания.

Служба в армии и революция

После окончания училища по протеже отца был принят на службу в канцелярию Совета Министров, но с началом Первой мировой войны вступил в Красный крест и добровольно поехал на фронт в качестве уполномоченного Красного креста.

Отряды Красного Креста в Первую Мировую войну

Высоких званий и чинов он не заслужил. Может быть, ему просто не хватило времени. Февральскую революцию встретил в Бессарабии. Дивизия, к которой был прикомандирован Долгоруков, была в Бессарабии разоружена румынами. Весной 1918 г. вернулся в Петроград к матери. В стране началась политическая и экономическая неразбериха. Рушились вековые устои. Воспитанный в традициях русских княжеских семей, он не смог принять то новое, что несла в себе революция. Князь Михаил Долгоруков всегда был беспартийным, не примкнул ни к одной из партий, которые вырастали в России как грибы. Началась эмиграция родственников и знакомых. За границу Михаил решил не уезжать. Был женат на дочери бывшего заместителя министра юстиции царского правительства А.Н. Веревкина, Лидии Александровне Веревкиной. Настали трудные времена. Его знания по юриспруденции оказались никому не нужными на родине. Надо было как-то выживать, поэтому он не чурался никакой работы. Поступил на службу делопроизводителем в правление Волго-Богульминской ж.д., в 1922-1923 годы был безработным, в начале 1924 г. устроился сторожем в Моссельпром, затем снова работал сторожем, гардеробщиком, счетоводом в магазине Моссельпрома – ведь ему нужно было кормить семью. Все труднее становилось при устройстве на работу отвечать на вопросы о происхождении.

Арест

В 30-е годы в России начинаются аресты “врагов народа”. Потомки дворянских и княжеских родов всегда воспринимались в новой России в негативном ключе. 9 марта 1926 г. Михаил Михайлович был арестован в Ленинграде по обвинению в антисоветской агитации и приговорен Особым совещанием при ОГПУ по ст. 69 УК РСФСР к 3 годам ссылки в пределы Баргузинского аймака (Бурят-Монгольская автономная республика), ссылку отбывал в селении Малое Уро, куда к нему приехала его жена. В марте 1929 года после окончания срока ссылки остался жить вместе с женой в этом же поселении. 17 октября 1929 года вновь арестован по обвинению в антисоветской агитации и этапирован в Баргузинскую тюрьму.

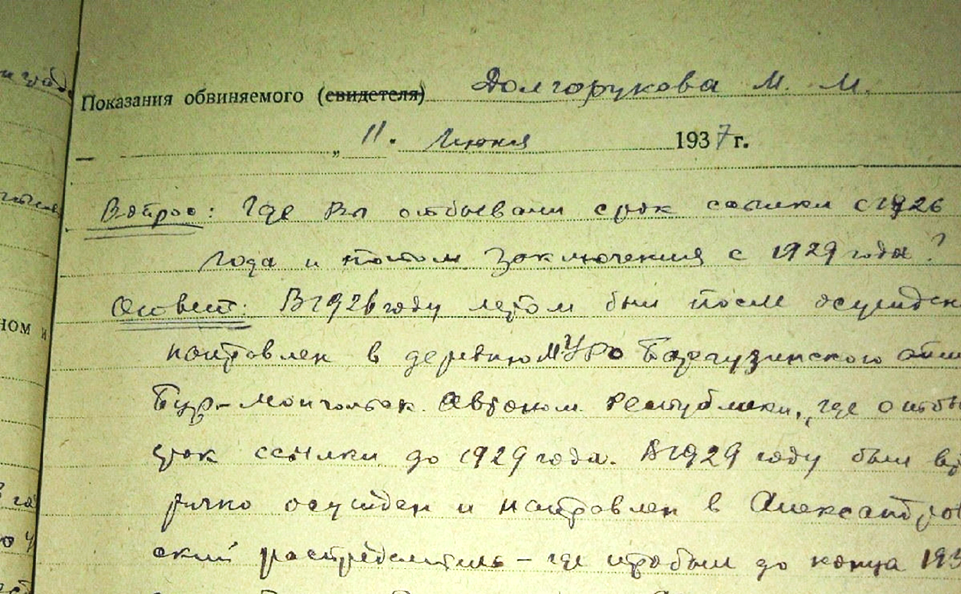

Страница из допроса Долгорукова М.М. от 11 июня 1937 года.

Приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация) к 10 годам заключения. Направлен в Александровский распределитель, где пробыл до конца 1930 г. Затем этапирован в Усолье, откуда через 2 месяца переведен в Касьяновский лагпункт (Черемховский р-н ВСК). В сентябре 1931 г. переведен в лагерь в самом г. Черемхове, откуда через два месяца пребывания отправлен в город Новосибирск, находился в строительном городке Сиблага НКВД, откуда в декабре 1931 г. для дальнейшего отбывания срока заключения был направлен в распоряжение Тоинской комендатуры Отдела Трудовых поселений (ОТП) УНКВД. Комендатура располагалась в селе Подгорное Чаинского района Нарымского округа (совр. Томской области).

Оказавшись в селе Подгорное, будучи расконвоированным, был устроен на работу в Тоинской комендатуре в качестве лекпома (лекарского помощника) комендатуры. В село Подгорное к нему приехала жена княгиня Лидия Александровна Долгорукова, которая была трудоустроена в этой же комендатуре в качестве бухгалтера. По некоторым данным, жил с женой в землянке, устроенной на берегу речки.

10 июня 1937 г. в городе Новосибирске было подписано зам начальника УНКВД ЗСК майором госбезопасности Горбачом постановление об аресте в селе Подгорное М.М. Долгорукова и предъявлении ему обвинения по ст. 58-10-11 УК РСФСР как на активного участника контрреволюционной организации, существующей среди трудпоселенцев Нарымского края. Справка на его арест, сочиненная начальником 8 Отделения 4 Отдела УНКВД ЗСК младшим лейтенантом госбезопасности Пестерниковым и его непосредственным начальником – начальником 4 Отдела УГБ УНКВД СЗК старшим лейтенантом госбезопасности Поповым была также утверждена Горбачом и санкционирующей подписью от 14 июня 1937 года прокурора Западно-Сибирского края Баркова. В этот же день 10 июня 1937 г. М.М. Долгоруков в селе Подгорное Нарымского края (за 600 км. от г. Новосибирска) был лично арестован начальником Чаинского РО НКВД ст. лейтенантом госбезопасности Фафуриным и доставлен в Нарымский окротдел НКВД в г. Колпашево.

1936 г. Сотрудники Чаинского РО УНКВД. Фафурин Федор Андреевич, в 1936-37 годах начальник Чаинского РО УНКВД, активный участник фальсификации дела на князя М.М. Долгорукова – в центре

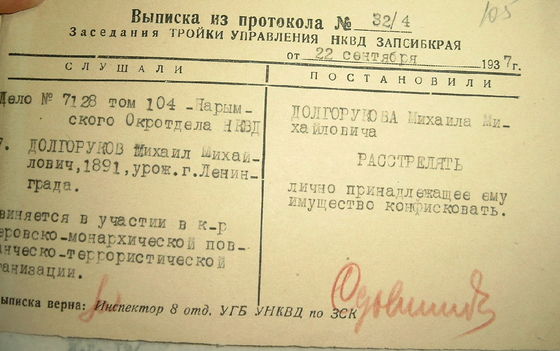

На следующий же день М.М. Долгоруков был допрошен дважды. Следующий и последний третий допрос уточняющего характера был только 10 июля 1937 г. Уже 2 июля все тот же начальник Чаинского РО НКВД Фафурин в г. Колпашево пишет Постановление о переквалификации дела Долгорукова, добавляя к его обвинению ещё дополнительные статьи УК РСФСР – 58-2 и 58-8 «как на одного из активных руководителей контрреволюционной, эсеровско-монархической организации, активно готовившей вооруженное восстание против соввласти». Данное Постановление было утверждено начальником Нарымского окротдела Мартоном.

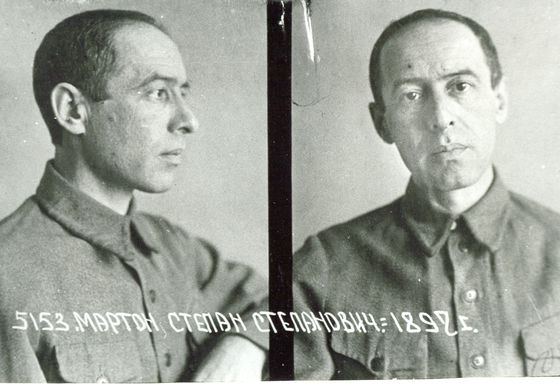

Мартон Степан Степанович, в 1925 году работал помощником уполномоченного Баргузинского аппарата ОГПУ, один из палачей князя Долгорукова

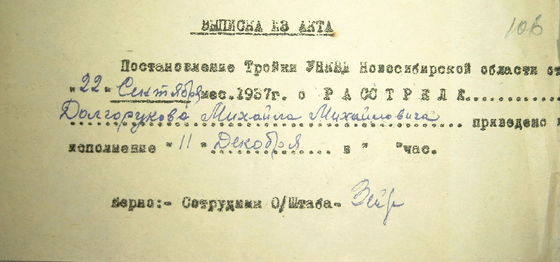

Вскоре было составлено в отношении его и обвинительное заключение (дело №7128), сочиненное и подписанное 10 сентября 1937 г. все тем же начальником Чаинского РО НКВД Фафуриным и помощником начальника Нарымского окротдела НКВД ст. лейтенантом госбезопасности Суровым.

Суров Николай Андреевич – помощник начальника Нарымского Окротдела УНКВД по НСО ЗСК СССР, один из палачей князя Долгорукова Решением тройки УНКВД по ЗСК от 22 сентября 1937 г. М.М. Долгоруков был приговорен к ВМН.

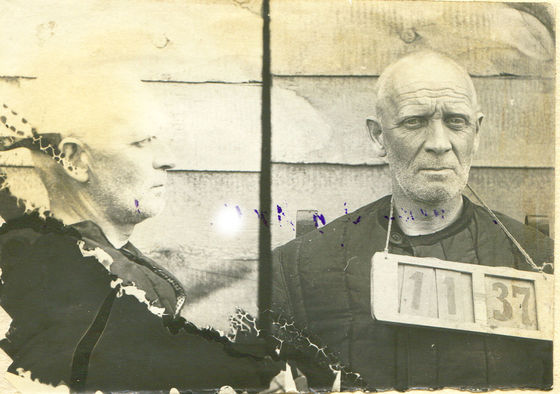

Последняя фотография заключенного князя М.М. Долгорукова.

Приговор приведен в исполнение 11 декабря 1937 в Колпашевской тюрьме НКВД. Его жена, княгиня Лидия Александровна Долгорукова, ничего не зная о дальнейшей судьбе своего мужа, продолжала оставаться в селе Подгорное. Скончалась княгиня в 1940-м году от постоянных переживаний и запущенной формы туберкулеза, который она заработала, живя в землянке. Ее мужа реабилитировали в 1957 году, придя к заключению, что все обвинения были ничем не обоснованными. Князь Долгоруков уничтожен просто за то, что у него был титул.

К сожалению, ни в каких воспоминаниях баргузинцев и уринцев, доступных мне, не упоминалось о пребывании в селе Малое Уро князя Михаила Долгорукова, но, возможно, что в чьих-то семейных архивах есть какие-либо документы или фотографии того периода – 1926-1929 годов, в которых говорится об этом человеке. Может кто-то и поделится через нашу газету такими материалами. Я думаю, что история нашего района интересна всем её жителям, ведь в ней ещё так много тайн.

Более подробно с материалами по делу М.М. Долгорукова можно ознакомиться здесь:

- Архив УФСБ по Томской области; Архив Мемориального музея; ГА РФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 499. С. 118-123; Д. 526а. С. 205-210.

- Материалы архивно-следственного дела 1937 г. в отношении М.М. Долгорукова;

- Заключение следственного отдела УКГБ по Томской области от 1956 г. по делу № 1622 по обвинению М.М. Долгорукова и др. осужденных, всего 13 чел.

- Князь Михаил Долгоруков (1891-1937 гг.) FB.ru: https://fb.ru/article/361060/knyaz-mihail-dolgorukov—gg

- Мемориальный музей “Следственная тюрьма НКВД”. Долгоруков Михаил Михайлович https://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/dolgorukov-mihail-mihajlovich/