Текст реферата, посвященного Зенону Францевичу Сватошу, написанного учащимся 10 А класса Баргузинской средней общеобразовательной школы Лесто Михаилом Юрьевичем под руководством директора школьного историко-краеведческого музея, учителя информатики и математики высшей категории Филипповой Татьяны Сергеевны.

Введение

…не было бы Баргузинского заповедника, не было бы многих других заповедников, не было бы вообще заповедного дела в том великом значении, которое ему придают теперь, если бы ему не отдали свои жизни такие прекрасные энтузиасты, как К. А. Забелин и 3. Ф. Сватош.

О.К. Гусев, редактор журнала «Охота и охотничье хозяйство»

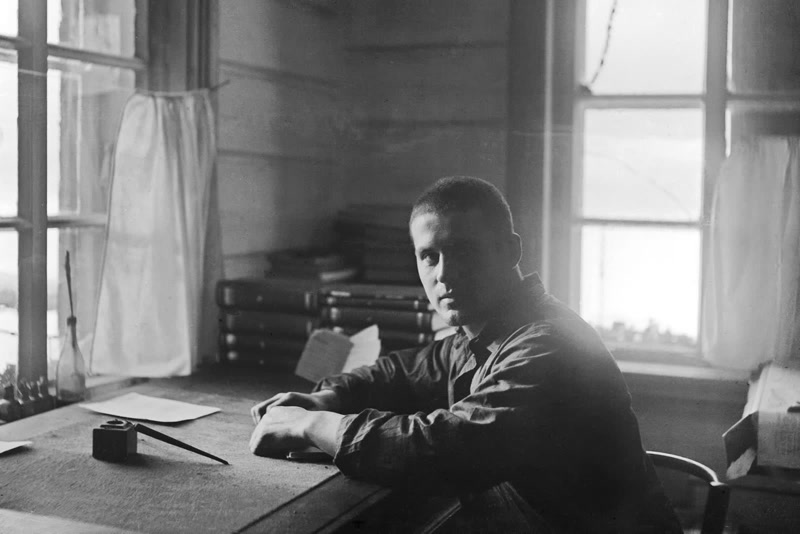

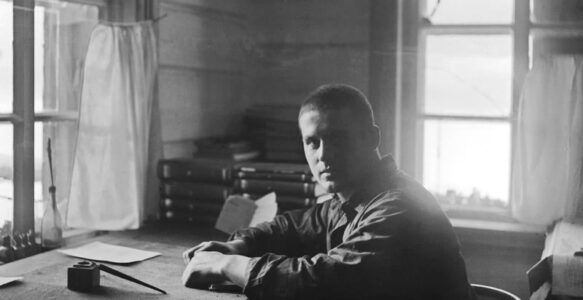

Впервые о Зеноне Францевиче мне рассказал мой дедушка, Лесто Михаил Мартынович. Дедушка несколько лет работал с Зеноном Францевичем и хорошо его знал. У него сохранилась и старая фотография Сватоша — на ней Зенон Францевич изображен в своем кабинете за рабочим столом. Уставший, постаревший, без усов и бороды. Большие натруженные руки. Он мало походил на того Сватоша, фотографию которого я видел в школьном музее: в высокой богатой меховой шапке, в белом бушлате, молодой, с черными красивыми усами, на руках — два черненьких зверька: собольки. Дедушка говорил, что в последние годы своей жизни Сватош выглядел уставшим, много пил, но работы никогда не бросал. Именно у него мой дед научился препарировать животных, делать чучела, собирать и описывать коллекции, грамотно, не нанося вреда, охотиться. Почти всегда замкнутый, мало разговорчивый Сватош загорался только когда узнавал что-то новое или необычное. Дед говорил, что в своей жизни ему довелось мало встретить таких грамотных, умных и увлеченных людей. Ни с кем похожим по своей преданности природе и делу её защиты и сохранения работать и встречаться деду не пришлось. Дед рассказывал: «Не знаю, был ли он профессором или каким другим ученым по званию, но писал много. Почту ему приносили мешками — он всегда с нетерпением её ждал, а почта хорошо если раз в неделю, а то и в месяц приходила. Тогда он целый день был ею занят: читал письма, книги, более интересные откладывал , чтобы прочитать вечером, чтобы никто не мешал. Получал иностранные журналы, знал несколько языков. Человек необыкновенный был. Я его спрашивал, почему он не вернулся в Питер. Сватош отвечал, что своего жилья у него в Питере не было, а уж что там произошло в революцию — ему страшно было представить, хотя политикой он никогда не занимался. На первом месте у него всегда была наука и работа. О себе почти ничего не рассказывал. Знали, что бывал в разных странах. У него в доме и кабинете много разных диковинок было. Ещё знали, что родня у него где-то на юге. Но в гости к нему из родных никто не приезжал, а уж переписывались или нет — не знаю. Книгу бы о нем кто написал. Таких людей помнить надо. Они для всех пример». Мне захотелось узнать об этом интересном человеке побольше, но газетный материал всегда носил какой то официозный налет и за газетными строчками трудно было разглядеть конкретного человека.

Материала о его жизни я нашел немного, но то что смог найти, объединил в своей работе. Наряду с изучением жизни и деятельности Сватоша многое узнал и о работе соболиного заповедника и истории его создания.

История жизни ученого

Представление своей работы я хочу начать со строк из письма Алексея Ярославовича Сватоша, написанного в 1981 году и проживающего в Чехословакии в управление Баргузинского заповедника: «… О сыне своего самого старшего брата Франца отец мне рассказывал еще тогда, когда я был ребенком… Все-таки запомнил, что его звали Зенон… С именем З.Ф. Сватоша, участника Баргузинской экспедиции, связана одна из славнейших страниц исследования природы… Он не имел высшего образования, не был увенчан научными титулами и степенями, но его заслуги в создании и расцвете Баргузинского заповедника неизмеримы. Кто был Сватош? Родился в казацкой станице Крымской на Северном Кавказе в 1886 году. Рано умерли его родители и он попал к родичам в Симферополь, в Крым — к бабушке и двоюродным братьям и сестрам. Там закончил реальное училище. Из времени его молодости знаем о нем очень мало, только то немногое, что удалось узнать от его жены Екатерины Афанасьевны, с которой они поженились еще в Симферополе и которая сопровождала его всю жизнь… Зенон Сватош по отцу был чешского происхождения.. В документах экспедиции Русанова он ошибочно зарегистрирован как «австрийский подданный», то есть как австриец… Семья Зенона Францевича происходила из села Лужена Хрудимско. В 1881 году переселилась в Россию, сперва в Новороссийск, куда переселялось в то время много чехов, а через год постоянно поселилась в Симферополе. Отец Зенона, Франц, остался в Новороссийске, там женился, своего сына принял на свет в тогдашней казацкой станице Крымской…» (статья в «Баргузинской правде» за 1982 год «Чех в недрах Сибири», автор А. Сватош, хранится в школьном музее). Близко знавший Сватоша писатель И.С. Соколов-Микитов рассказывал, что в Крыму у Сватоша была каким-то чудом приобретённая машина, на которой он возил пассажиров из Симферополя в Ялту и тем зарабатывал на хлеб насущный.

В школьном музее хранятся два интересных экспоната — срезы с лап слоненка и бегемота. Откуда такие экспонаты могли взяться у нас, в Баргузине? Оказывается, что они когда-то принадлежали Зенону Францевичу Сватошу. Незадолго до своей смерти в 1949 году Зенон Францевич, уйдя на пенсию в 1945 году, стал работать в Баргузинском районном педагогическом кабинете. По его предложению при районо был создан первый в районе музей природы. Сам Зенон Францевич лично собрал и подготовил к экспозиции многие экспонаты музея. Позднее созданный Сватошем небольшой музей составил основу районного краеведческого музея. К сожалению, районный музей проработал только до 1970 года. Затем его закрыли и часть экспонатов передали в открывшийся в 1972 году школьный историко-краеведческий музей. Так эти необычные экспонаты, всегда вызывающие огромный интерес у посетителей, особенно у детей, появились в нашем музее. Зенон Францевич не имел высшего образования, но всю свою жизнь он посвятил изучению природы. С малых лет его манили и тянули неведомые дали. Еще юношей он сумел добиться участия в научной экспедиции на Восток, в Бухару. В 1912 году он предпринял свое первое большое путешествие — Зоологический музей императорской Академии наук направил его с экспедицией князя А. К. Горчакова в Восточную Африку. Сватошу было поручено препарирование крупных млекопитающих и сбор коллекций для музея. Зенон Сватош лично добыл 22 трофея, охотясь на львов, слонов и носорогов, шкуры и черепа которых поступили в Зоологический музей. Музей пополнился также 16 шкурками птиц, четырьмя их полными скелетами, двумя черепами и четырьмя гнёздами. В Найроби экспедиция закупила для музея 14 черепов крупных млекопитающих. Сборы 3. Ф. Сватоша содержали также восемь ящиков с насекомыми (6827 экземпляров), 79 банок с заспиртованными позвоночными и беспозвоночными животными и 53 фотографии птиц и зверей. Всего благодаря его большой трудоспособности в музей поступило 83 шкуры млекопитающих, девять их полных скелетов и много другого ценнейшего материала, обогатившего африканский отдел. Отчёт 3. Ф. Сватоша завершает таблица, в которой указаны время и место сбора экспонатов, даны точные сведения о характере местности. Эти данные позволяют пользоваться сборами экспедиции как строго научным материалом. Уже в этой экспедиции 3. Ф. Сватош зарекомендовал себя трудолюбивым и знающим коллекционером и препаратором. Двоюродный брат Зенона Францевича (сын младшего брата отца З.Ф. Сватоша) Алексей Ярославович Сватош в своих воспоминаниях пишет: «На столе у моего отца лежал полученный от него (Зенона) «сувенир» — лоскут шкуры бегемота». Из этой же экспедиции достались сувениры и нашему школьному музею. Зенон Францевич хранил их с 1912 года.

По возвращению на родину, не успев ещё отдохнуть и сбросить с себя очарование тропической Африки, он уже в том же 1912 году отплыл с экспедицией В.А. Русанова на палубе корабля «Геркулес» на Север, к побережью Шпицбергена. В “Наставлении начальнику Шпицбергенской экспедиции” её задачи определялись следующим образом: “Исследовать природные богатства Шпицбергенского архипелага и принять меры в целях возможного использования их в будущем русскими предпринимателями и промышленниками“. Экспедиция намеревалась также изучить растительный и животный мир северных морей и островов. Эти работы, а также “заведывание фотографией” возлагались на зоолога Сватоша. 3. Ф. Сватош успешно справился с порученными заданиями. За короткий срок он собрал 1086 экземпляров морских позвоночных и беспозвоночных животных, 471 экземпляр насекомых и клещей, 65 шкурок птиц, 2 черепа песца, 192 экземпляра растений. Им было сделано 120 фотографий. После завершения экспедиции 3. Ф. Сватош и ещё два её члена отбыли на родину с донесением о выполнении правительственного задания. «Сердечно попрощались мы с В.А. Русановым и со всеми нашими товарищами, с которыми пережили так много интересных и часто трудных минут, на двух шлюпках отошли к пароходу, — писал участник экспедиции, горный инженер Р.Л. Самойлович, — Началась погрузка наших ящиков с геологическими и зоологическими коллекциями. Все наши товарищи стояли на палубе и долго еще махали нам шапками и платками. Еще несколько взмахов рукою и судно скрылось в тумане». В книгах “Геркулес исчезает во льдах” и “Владимир Русанов” В. Пасецкий рассказывает о дальнейшей судьбе экспедиции. Блестяще завершив программу работ на Шпицбергене, Русанов не вернулся в Александровск, а в нарушение всех предписаний Министерства внутренних дел отправился в своё последнее плавание. Стремясь “сделать всё возможное для величия родины”, на свой страх и риск на деревянном “Геркулесе” он решает пройти по Великому Северному морскому пути из Атлантического океана в Тихий. Экспедиция бесследно исчезла во льдах, и только спустя 22 года стала известна её судьба: в 1934 году у берегов Таймыра на острове Попова-Чукчина были обнаружены вещи погибших и среди них — две визитные карточки зоолога 3. Ф. Сватоша. “Относительно 3. Ф. Сватоша, — писал В. А. Русанов в одном из своих писем со Шпицбергена, — я должен сказать, что он оказался прекрасным работником и неутомимым коллекционером. Его сборы отличаются большим разнообразием и самой тщательной и безукоризненной обработкой. Несмотря на то, что драгировать приходилось не так часто, как хотелось 3. Ф. и мне, его сборы, по моему мнению, весьма интересны и довольно обширны». После возвращения со Шпицбергена 3. Ф. Сватош жил в Петрограде..

Соболиная экспедиция

Передовые ученые добиваются того, что с 1 февраля 1913 года и по 15 октября 1916 года вводится полный и повсеместный запрет добычи соболя и организуется три соболиных экспедиции: первая, руководимая Г. Г. Доппельмайером, на Байкал, вторая — в Саяны под начальством Д. К. Соловьёва, третья, под руководством С. В. Керцелли, на Камчатку Труды экспедиций “Саянский промыслово-охотничий район и соболиный промысел в нём” и “Соболиный промысел на северо-восточном побережье Байкала” увидели свет в 1920 и 1926 годах. Отчёт Камчатской экспедиции не был опубликован, но, по свидетельству Д. К. Соловьёва, экономист экспедиции Н. К. Лавров самостоятельно издал в Токио в 1923 году краткий очерк “Пушной промысел на Дальнем Востоке”. В состав байкальской экспедиции входят наряду с руководителем Зенон Сватош со своей женой Екатериной Афанасьевной, приглашенные в экспедицию самим Доппельмайером, Константин Забелин, Дмитрий Батурин и Д. Н. Александров. Из-за начала войны с Германией и тяжёлых семейных обстоятельств Д. Н. Александров, едва начав работу, вынужден был покинуть экспедицию. Г. Г. Доппельмайер после учреждения заповедника вернулся в Петроград, а А. Д. Батурин уехал на Дальний Восток. К. А. Забелин и 3. Ф. Сватош остались в заповеднике и навсегда связали с ним свою судьбу. В знойный июньский день 1914 года экспедиция прибыла в Усть-Баргузин — захолустный рыбачий поселок. Почти месяц жила экспедиция в селении с трудом находя для себя лошадей, проводников и продовольствие. Чтобы достать все необходимое для работы научной экспедиции ученым приходилось много доказывать, убеждать, требовать и торговаться. И вот, наконец, 1 июля 1914 года небольшой пароход «Св. Феодосий» доставил ученых в Сосновую губу. С этого дня начинается настоящая научная битва за новое рождение поголовья баргузинского соболя. Доппельмайер, Забелин и Батурин начали исследовать долину реки Большой, а Зенон Сватош работал в Сосновке, заготавливал провиант, сено для лошадей, распоряжался имуществом экспедиции, словом, вёл все хозяйственные дела. Он собирал коллекции в районе Сосновки и Кудалды, поднимался в горы по Шумилихе, с двумя рабочими оборудовал зимовочную базу.

Интересный и своеобразный мир встретил исследователей: северные олени и изюбри, олени – кабарожки, множество бурундуков и сварливых белок, тарбаганы, по темным и глухим ночам пугал лошадей и людей хозяин тайги – медведь. Вот только соболей не было видно. Так в это лето ученые и не обнаружили этого хитрого и ловкого зверька. С нетерпением ждали зимы. Долго, очень долго искали соболиный след. Порой им казалось, что он исчез навсегда. Наконец — великая радость! Сватош поймал первую живую баргузинскую «головку». Ликованию не было предела. Они целыми днями любовались своим первым зверьком, который посеял в их душах большую надежду. Всю зиму Зенон Францевич посвятил изучению жизни и поведения соболя, а весной направил свое внимание на наблюдение и изучение жизни байкальского тюленя — нерпы. В июле следующего 1915 года отправился через Баргузинский высокогорный гребень до Большого Чивыркуя. Одновременно во все время работы экспедиции собирались нужные данные для организации заповедника. Были наняты егеря (лесники), построены зимовья в устье реки Чивыркуй. «Работами 1915 года, — пишет Г. Доппельмайер, — были собраны необходимые данные для организации заповедника. З.Ф. Сватош выразил желание остаться на зиму в Сосновке, руководить стражей при охране соболя, постройкой домов и вести наблюдения за соболем». Таким образом, Сватош фактически стал руководителем будущего Баргузинского заповедника еще до его открытия в 1916 году. За два года работы ученые исследовали местность почти на 50 км вокруг Сосновой бухты. Составили топографический план будущего заповедника, собрали большие коллекции растений, насекомых, птиц и зверей. Все материалы исследований были отправлены в академию наук.

Баргузинский заповедник

В 1916 году было вынесено решение об учреждении Баргузинского соболиного заповедника. Баргузинский заповедник — первый государственный заповедник России — основан распоряжением Иркутского генерал-губернатора 17 мая 1916 года. Формальной же датой его учреждения де-юре принято считать 29 декабря 1916 года, когда “Министр земледелия представил Правительственному Сенату доклад об установлении Баргузинского заповедника”. Директором заповедника назначили Константина Забелина, а на должность заместителя директора по научной работе Зенона Сватоша, в которой он проработал 8 лет. Первые годы жизни заповедника были очень тяжелыми. Эти годы для Сватоша и его товарищей были годами проверки на прочность характера и преданности науке. Они испытали все — и голод, и холод, и попытки их физического уничтожения, непосильный труд. Без жалованья разбежались все сторожа заповедника, вместо них несли эту службу сами ученые, не бросая научного труда. Каждый раз, возвращаясь из очередного обхода, Сватош раскрывал свою синюю тетрадь и записывал все то, что было ценно для науки. Очень медленно и постепенно налаживалась работа в заповеднике. Со временем было приобретено новое оборудование, увеличился штат егерей, был организован большой зверопитомник. Сватош и его товарищи снова углубились в научную работу. С 1924 года, после отъезда из заповедника Константина Забелина, Сватош становится директором и работает в этой должности до 1938 года. Плоды напряженной и трудной работы не заставили себя ждать. Уже через десять лет после организации заповедника соболь появился на восточных склонах Баргузинского хребта, а на западных он распространился почти до самого Байкала. К 1934 году соболь заселил почти весь заповедник и уже переходил в охотничьи угодья. В 1935 году был введен запрет промысла соболя на пять лет по всей стране. В результате запрета область обитания соболя увеличилась в Восточной Сибири в три раза. Это произошло благодаря способности соболя к быстрому естественному расселению. Уже в 1939 году охотоведами Восточной Сибири было начато осуществление широких мероприятий по выпуску соболей в те места, где они были истреблены. В одной Иркутской области с 1939 по 1958 год было выпущено и расселено более 1000 соболей, а по всей Восточной Сибири больше 2500. С этого времени заповедник становится естественным рассадником этого зверька. Наконец к 1940 году ученые добились своей основной цели — соболь заселил не только все угодья заповедника, но и близкие территории. Заповедник дал несколько сот первоклассных живых соболей для расселения в различные районы Сибири. Процесс восстановления численности соболей прошел по всей сибирской земле. Результаты работы первопроходцев в этом деле сказались в следующих цифрах:страна ежегодно стала получать с северного Прибайкалья около трех тысяч шкурок соболей, а с 1953 по 1956 год было заготовлено в этом месте шкурок на сумму около трех миллионов рублей. С 1961-62 года соболя стали добывать столько, сколько добывали его в начале 17 века. В 1958 году на Ленинградском аукционе было продано 17 907 соболей. Особенно ценный черный баргузинский соболь всегда и во все времена считался роскошью, потому и стоил очень дорого. В 1944 году баргузинские соболи в Нью-Йорке продавались до двух тысяч долларов за штуку. Вырученные от продаж деньги шли в фонд обороны страны в годы Великой Отечественной. Чем оценить научный подвиг первых сотрудников заповедника? Может тем, что на Всемирной выставке в Монреале в 1967 году в коллекции советских мехов эксперты определили манто из черных баргузинских соболей в 100 тысяч долларов или многими золотыми медалями, которые получал король пушнины на мировых выставках? Наверное, нет. Надо просто помнить об этих людях, которые работали во славу науки и родины. Можно смело сказать, что организация Баргузинского заповедника была первым актом по охране природы в Восточной Сибири, не оставшимся на бумаге, а претворенным в жизнь. В 1923 году в бухте Сосновка побывал Е.Н. Фрейберг, первый начальник Байкальского отряда судов Сибирской военной флотилии. Он так описывает свой приезд в Сосновку и встречу со Сватошем: «Предо мной стоял типичный сибиряк, плотный, коренастый, с широкой русой бородой. И только ясные голубые глаза, смотрящие чуть насмешливо, помогли мне признать того Сватоша, которого я знал еще до гражданской войны. Трое служащих заповедника и смотритель маяка, ныне не действующего, составляли все мужское население Сосновки. У всех были семьи и всего в поселке насчитывалось пятнадцать человек. Сообщение с внешним миром было лишь зимой и два рейса в лето заходил пароход». Целый год Фрейберг работал со Сватошем и его женой Екатериной Афанасьевной. По его убеждению, это были на редкость душевные и чрезвычайно преданные порученному им делу люди. «Зарплаты мы в те годы не получали, — рассказывает Фрейберг, — Сватоши часто меняли вещи из своего гардероба на предметы первой необходимости. Но заповедник Сватош охранял самоотверженно, не считаясь с явными угрозами его жизни». Редактор журнала «Охота и охотничье хозяйство» О.К. Гусев так пишет о Сватоше: «Страстный путешественник З.Ф. Сватош великолепно знал заповедник и мог самостоятельно провести отряд через любой перевал…». «В заключение своей работы я хочу отметить, — писал Сватош в 1932 г., — что баргузинский соболь не уцелел бы до настоящего времени, если бы своевременно не был выделен Баргузинский заповедник».

Соболиный питомник

В 1938 г. Сватош покидает заповедник для того, чтобы осуществить поставленную перед собой очень сложную научную задачу: на основе изучения всех биологических особенностей соболя найти методику разведения его в неволе. С этой целью в Баргузине был выделен лесной участок для создания соболиного питомника. Сватош с огромным энтузиастом берется за эту работу. Основную помощь в работе ему оказывают местные охотники. Зенон Францевич ведет с ними долгие беседы, выясняя мелкие подробности из жизни зверька. Первые опыты были неудачными. Матки, с огромным трудом пойманные в тайге, окотившись в клетках, загрызали своих малышей или отказывались их кормить. Выкормить малышей из соски, искусственно не было никакой возможности. Тогда один из охотников предложил выкармливать детенышей с помощью кормящих кошек. По всему селу собирали кошек, отрывая их от котят. Кошки с успехом заменили малышам родных маток. Выращенные в неволе щенята уже спокойно подпускали в себе людей и в кабинете Сватоша обязательно один или пара зверьков бегали по столу или карабкались по книжным полкам. Сохранилась знаменитая фотография Зенона Францевича с двумя собольками в руках, один из которых доверчиво прячет мордочку в бушлате ученого. Не только взрослые охотники, но и мальчишки, с детства приученные отцами к тайге, помогали Сватошу. Один из экспериментов был достаточно необычным. Вот как вспоминает один из малолетних участников этого эксперимента, Тарасов : «…В Баргузине Сватош ставил опыты — впрыскивал соболям мочу беременных женщин. Опыты удались — соболя чаще приносили потомство. Семья моя нищая была совсем. И по бабам, однако, за мочой ходил я, а Зенон меня подкармливал. Вот его жена и начала меня учить…». Все, кто работал с Зеноном Францевичем в те годы, вспоминают о нем, как необычном человеке. Очень немногословный, внимательный, он всегда был занят исследовательской работой. Много писал, получал огромную почту — книги, журналы на русском и иностранных языках, большие объемные письма-пакеты. Много курил. В 1942 г. Зенон Францевич возвращается на работу в заповедник и работает заместителем директора до 1945 г. Созданный им в Баргузине соболиный питомник преобразовывается в коопзверопромхоз. Именно питомник послужил началом для создания звероферм в Баргузине и Нестерихе (деревеньке в 6 км от Баргузина) — здесь с большим успехом занимались разведением норки, черных лис и песцов. Затем Зенон Францевич трудится в Баргузинском районо при педагогическом кабинете. Считая время работы в экспедиции, Сватош отдал заповеднику 28 лет жизни.

Последние годы жизни

Е. Дугаржабон, учитель Усть-Баргузинской средней школы вспоминает: «Я помню 1949 год. Мы с братом учились русскому языку у жены Сватоша, Екатерины Афанасьевны. Часто бывали в небольшом домике на улице Калинина. Его маленький бревенчатый домик напоминал музей природы: чучела, макеты и другие экспонаты по флоре и фауне Байкала заполняли крошечные комнатки. В шкафах стояли его друзья — книги. Был Зенон Францевич всегда молчалив, замкнут, что-то писал, читал…». Близких друзей у него в Баргузине не было, он с трудом сходился с местными жителями. Но очень охотно общался с теми, кто любил тайгу, охотниками, промысловиками. Осенью 1949 года пришедший с охоты охотник Константин Горячих принес с собой в мешке двух малюсеньких медвежат. Новость быстро разошлась по Баргузину. Зенон Францевич вечером зашел к охотнику поглядеть на его необычный трофей. Накормленные молоком из соски малыши резвились в ограде дома. Сидя на невысоком крыльце и слушая рассказ охотника о его находке, с кружкой крепкого чая в руке, Зенон Францевич вдруг повалился на бок. Спасти его не удалось.

Екатерина Афанасьевна очень тяжело перенесла смерть мужа. Детей у них в семье не было и ей практически одной пришлось переживать горечь утраты. В результате появилась тяжелейшая депрессия, приведшая к нервным заболеваниям. Екатерина Афанасьевна ушла с работы. В один из долгих одиноких вечеров она сожгла все дневники, записки, письма своего мужа — практически весь его архив. Соседи Цивилевы заметили, что у неё всю ночь топилась печь. Пришедшие к ней утром соседи увидели опустевшие полки. Оставлять в таком состоянии Екатерину Афанасьевну одну знакомые побоялись, сообщили о её состоянии Семеновым, с которыми она дружила. Виктор Николаевич Семенов долгие годы работал директором Баргузинской школы и дружил с семьей Сватошей. В его семье она и жила до своей смерти в 1961 году. Похоронили её рядом с мужем. Летом 1982 года на месте захоронения Зенона Францевича был установлен памятник по проекту местного умельца Виктора Васильевича Владимирова, а на могиле Екатерины Афанасьевны — мемориальная плита. От мастерской Виктора Васильевича к месту назначения памятник был доставлен по реке на большом моторном катере «Зенон Сватош». На открытие памятника пришли школьники, люди, хорошо знавшие Зенона Францевича, работавшие с ним, учителя, жители села. Почетное право разрезать алую ленту было дано школьнице, юному другу природы Будановой Наташе. Вспомнили добрым словом «соболиного директора» Юрий Николаевич Словохотов, ветеран войны и труда, директор коопзверопромхоза Анатолий Панфилович Стельмашенко. Редактор газеты «Баргузинская правда» зачитал решение президиума ВООПИК о шефстве над памятником З.Ф. Сватошу — шефом была назначена Баргузинская средняя школа. «Днем благодарной памяти» назвали баргузинцы день открытия памятника.

Помнить и хранить

В школьном музее хранятся фотографии Зенона Францевича и его жены, воспоминания тех, кто их знал. При выходе из здания Баргузинской школы, по левую сторону переулка, на углу стоит небольшой бревенчатый домик, где жил Зенон Францевич. Члены Совета музея ухаживают за захоронениями Сватошей, каждое лето к памятному месту приходит много гостей и с огромным интересом выслушивают историю жизни и работы этих необыкновенных людей. Рассекает просторы Байкальских вод катер «Зенон Сватош». Его имя носит улица в Баргузине.

Летом 2001 года в Баргузин приезжала группа с государственного телевидения Словакии. Они снимали документальный фильм о жизни в Баргузине Зенона Францевича Сватоша. С удивлением мы узнали от них, что по национальности Сватош был не чехом, а словенцем. Фильм, снятый группой на Байкале «Чехи на берегах Байкала», был показан по словацкому государственному телевидению, а копия фильма и большой красочный альбом о Словакии были отправлены в школьный музей, как подарок за оказание помощи при съемке.

Зенон Францевич Сватош… Имя этого человека не попало в энциклопедии. Он не занимал высоких должностей, не имел ученых званий и степеней. Он не был бунтарем и революционером. А между тем знакомством с ним гордились многие известные люди. Его преданность делу, науке, поиску восхищают людей и сегодня. Он сделал многое возможное и невозможное в те далекие годы, когда стране понадобилась его помощь и помощь его товарищей и единомышленников. Я не хочу, чтобы его имя забыли все те, кто сегодня живет на моей земле, в родной моей Баргузинской долине, хочу, чтобы о нем знали не только в Баргузине, но все те, кто и сегодня восхищается богатством нашей тайги и природы. Человек, совершивший научный исторический подвиг — Зенон Францевич Сватош.

Список литературы

- Материалы школьного историко-краеведческого музея — папка № 43 «Зенон Францевич Сватош».

- Материалы районной газеты «Баргузинская правда» — № 87, 21 июля 1979 года, № 48-49, 14 апреля 2003 года, № 118, 28 сентября 1985 года, № 29, 28 апреля 1995 года, № 113, 26 сентября 1991 года

- Гусев О.К., альбом «Священный Байкал», Москва, Агропромиздат, 1986 год