Материал статьи взят из главы “Помнить всегда” книги Н.Ф. Угрюмова “Баргузин – край, где мы живем…”1

Коллективизация крестьянских хозяйств в Баргузинской долине проводилась в основном в 1927-1931 годах под руководством аймачной партийной организации, которую в те годы возглавляли Михаил Николаевич Балков (октябрь 1927 г. – июль 1929 г.), Николай Николаевич Грекович (июнь 1929 г. – декабрь 1930 г.), Карл Иванович Галузо (декабрь 1930 – июль 1931 г.).

В августе 1927 года первой в аймаке была организована коммуна “Арбижил” (“Новая жизнь”) в Баянголе, учредителями которой стали местные коммунисты и активисты Буда Сангадиин, Дондок Очиров, Нима Яндуев, Сангади Будаев и другие.

Материальная база коммуны на первых порах состояла из 20 рабочих лошадей, 196 голов крупного рогатого скота, в том числе 99 коров, 157 овец. Имелись в хозяйстве плуг, молотилка, сенокосилка и двое конных граблей.

– У истоков нашего хозяйства стояла Караликская комячейка, образованная первой среди баргузинских бурят в январе 1921 года,- говорил в свое время бывший председатель колхоза имени Карла Маркса Лев Будасвич Раднаев.- Она насчитывала 45 человек.

Газета “Бурят-Монгольская правда” писала в те годы, что “своей организованностью и примерной работой коммуна “Арджил” завоевала авторитет окружающего населения”.

По призыву партии на работу в коммуны и колхозы направлялись двадцатипятитысячники в основном на руководящие должности. Они должны были ускорить темпы коллективизации, которую в Бурят-Монголии планировалось завершить к концу 1933 года.

В республику прибыли 100 ленинградских рабочих-двадцатипятитысячников. На работу в баргузинский аймак были направлены Иван Егорович Чурин, Андрей Генрихович Лауль, Сергей Макарович Жигарев, Анна Степановна Ржевцева, Александра Ивановна Гаврилова. Они внесли немалый вклад в развитие колхозного движения.

И.Е. Чурин стал председателем райколхозсоюза. Коммунары Баянгола избрали С. М. Жигарева председателем коммуны. В этом же коллективе стали работать двадцатипятитысячницы с Ленинградской обувной фабрики «Скороход» А.И. Гаврилова – секретарем комсомольской ячейки, А.С. Ржевцева – заведующей клубно-культурным отделом.

В Баянголе А. С. Ржевцева вышла замуж за председателя коммуны. Супруги Жигаревы прожили в бурятском улусе недолго – в конце 1932 года их отозвали из Бурят-Монголии и направили в политотдел МТС Саратовского края. В 1940 году С. М. Жигарев погиб на финской войне.

Другие двадцатипятитысячники надолго связали свою судьбу с Баргузинским краем.

Начали создаваться коллективные хозяйства и в других селах и улусах, но большинство из них возникали не на основе добровольности, а по указке айкома ВКП(б), который мобилизовал на проведение коллективизации не только партийных работников, но и сотрудников местного отделения НКВД. А в это время официальная пропаганда вещала о мощном колхозном движении в стране, выдвинув лозунг о ликвидации кулачества как класса. Не могли стоять в стороне от главных задач партии и баргузинские коммунисты.

Коллективизация проводилась путем принуждения и угроз. К примеру, служащий крестьянского товарищества Сосновский, являясь уполномоченным, проводил собрания по вопросу о коллективизации и прямо заявил:

– Кто не пойдет в колхоз, тому даже воды не дадим напиться.

Зажиточных крестьян арестовывали и высылали за пределы аймака, их имущество конфисковывалось и передавалось колхозам. По существу в аймаке не было кулака как такового. Действительно, некоторые крестьяне имели по несколько голов скота и лошадей, держали десятки овец, но управлялись со своим хозяйством сами, не нанимая наемных рабочих. Не было и батраков, ведь даже самая бедная семья имела во дворе живность кормилась огородом. Поэтому и желающих вступать в колхозы поначалу не нашлось. Но партия требовала сплошной коллективизации. И, так называемому, середняку, напуганному арестом и высылкой своего соседа, который был чуть побогаче, ничего не оставалось делать, как “добровольно” записываться в колхоз.

К 1935 году в Баргузинском аймаке было 55 колхозов, которые объединяли 2860 дворов. Причем, в одном селе возникало по несколько коллективных хозяйств. К примеру, в небольшом селе Уро их было три – “Хлебороб”, “Победа” и “Крестьянин”, которые, правда, вскоре объединились в единое хозяйство – колхоз имени Кирова.

Созданные насильственно новые крестьянские объединения, конечно же, не могли быть жизненными и прочными, потому вплоть до войны реорганизовывались и, на мой взгляд, только в военные годы сплотили в своих рядах людей, стали давать отдачу.

Крутая коллективизация с реквизицией скота, с арестами и ссылками, стала генеральной репетицией последующих репрессий 1937, 1938 и последующих лет вплоть до смерти Сталина в 1953 году. В начале 30- х годов кулаков, конечно, “прижали”, но не расстреливали. Лозунг “ликвидации кулачества как класса” в буквальном смысле был “претворен в жизнь” в 1937 году, когда раскулаченных вновь арестовали и почти всех расстреляли. В коммуне “Арбижил” Будзана Будаев вначале был раскулачен, а в 1938 году арестован и расстрелян.

Уже в начале 30-х годов появились доносы, с которых затем начинались почти все дела “врагов народа”. Вот одна из публикаций в районной газете 1930 года:

В Баргузине проживает бывший кулак Шленкевич Я. Л., который, пользуясь отсутствием классовой бдительности бывшего председателя Баргузинского сельсовета Загрядского, заручился справкой от него и слывет сейчас как середняк. Не мешает возвратить Шленкевичу действительное его социальное название и из этого исходить по отношению к кулаку.

Подписана заметка анонимно – “Селькор”. Не сомневаюсь, что Шленкевичу вернули прежнее “социальное название”, а что случилось после этого – нетрудно предположить.

В 1933 году проводилась чистка партийных рядов согласно решению январского Пленума ЦК ВКП (б) и ЦИК. Сначала чистку прошли товарищи, которые выдвигались в аймачную и участковые комисии по чистке партии, а затем рядовые коммунисты партийных ячеек. Партийные собрания проходили бурно, на основе партийной критики и самокритики. В основном “вычистили ” из партии бывших зажиточных хозяев, детей кулаков и “врагов народа”. Своеобразной чисткой был и обмен партийных документов в 1936 году.

В 1989 году на одну из моих статей, опубликованных в “Правде Бурятии”, откликнулась жительница Улан-Удэ Лариса Васильевна Убугунова, 1908 года рождения. В письме содержались ценные сведения, относящиеся к событиям 30- х годов. Думаю, что эта часть письма заслуживает публикации и представит интерес для читателей. Потому приведу рассказ Ларисы Васильевны без особых изменений:

В 1935 году моего мужа Убугунова Александра Мендыковича направили в Баргузин начальником аймачного отделения НКВД. В то время секретарем айкома ВКП (б) был Воловик Иван Иванович, начальником милиции – Моисейчик, начальником тюрьмы – Перетолчин Григорий Андриянович, главным врачом больницы – Дуреев-Логинов Иван Логинович, прокурором – Дырендашин, следователем – Хангалов, военкомом – Эдинг.

Когда мы приехали в Баргузин, у нас было двое маленьких детей. Жить стали в небольшом домике рядом с особняком с мезонином, в котором размещалось аймачное отделение НКВД. Говорили тогда, что раньше этот дом принадлежал декабристу Вильгельму Кюхельбекеру. К сожалению, этот дом сгорел и я невольно стала очевидцем пожара.

Огонь охватил здание вечером. Когда я выбежала на улицу, пламя полыхало вовсю. Приехали пожарные на лошадях, но справиться с огнем не смогли, к тому же в доме начали взрываться боеприпасы, хранившиеся там. Пожарные принялись отстаивать соседние постройки, в том числе и наш домик.

Прибежала молодая девушка, отрекомендовалась: “Я – комсорг, привела с собой комсомольцев, которые будут выносить вещи”. Две женщины взяли моих детей и унесли к себе. К сожалению, всех, кто помог мне в ту ночь, я не знаю. Мужа во время пожара дома не было, он уехал в Катково расследовать убийство. Из командировки его срочно вызвали. Он и его товарищи начали устанавливать причину пожара. Выяснилось, что виновником этой беды был фельдьегерь почтовой конторы, фамилию его я не запомнила. Он был еще и фотографом и, видимо, в тот вечер печатал снимки в конторе отделения НКВД. По неосторожности уронил керосиновую лампу, от чего и возник пожар.

В Баргузине мы прожили недолго. В 1936 году мужа перевели в Улан-Удэ членом Верховного Суда республики.

Хорошо помню один из вечеров 1938 года. Муж сидел за столом, что- то писал, готовясь к политзанятиям. В дверь постучали. Вошли двое незнакомых мужчин и предъявили мужу ордер… на арест. Начался обыск, все в доме перевернули. Ничего не нашли, но забрали наш семейный альбом, в котором была большая фотография сотрудников Баргузинского отделения НКВД.

В Баргузине были арестованы начальник милиции Моисейчик и секретарь айкома партии Воловик. Их и моего мужа продержали в тюрьме два с половиной года.

После ареста мужа начались гонения на меня. Приказали выселиться из квартиры, несколько раз подгоняли к крыльцу бортовую машину. Сестры мужа, видя мои мучения, сняли для нас однокомнатную квартиру. Я устроилась на работу в “Росглавкондитер”.

Но вскоре решила уехать из Улан-Удэ в Иркутскую область. Меня постоянно охватывал страх, что могут арестовать, разлучить с детьми, как это случилось с моей старшей сестрой Марией. Муж ее Доржиев Дожуп Дансаранович был Председателем Совета Народных Комиссаров республики. Его, а также М. Н. Ербанова, А. А. Маркизова, Д. Д. Донгидона и многих руководителей Бурят-Монголии арестовали и вскоре расстреляли. Сестру и жен репрессированных коммунистов отправили в ссылку в Мордовскую АССР. Я думала взять двух сыновей сестры к себе, но мне этого не разрешили. Племянников отправили на Украину в Ясиноватский детский дом.

Муж на себе испытал все тяготы тюремной жизни, прошел через цепь допросов, когда следователи заставляли, порой применяя пытки, сознаться в том, чего не было. Но справедливость восторжествовала, кто-то остановил эту чудовищную несправедливость. Муж был освобожден, восстановлен в партии и на работе. Умер он в 1984 году.

Иван Иванович Воловик, уроженец села Чепель Савинского района Харьковской области, работал первым секретарем Баргузинского айкома ВКП (б ) с марта 1935 года по декабрь 1937 года и, конечно, был причастен к проводимым в аймаке репрессиям, которые, правда, в период его “правления” еще не приобрели такого жестокого размаха, как в последующем 1938 году.

В газете “Баргузинская правда” 7 октября 1936 года опубликовано постановление бюро айкома ВКП(б) “О Стельмашенко И.В.”. Вот заключительный его текст:

За связь и покровительство троцкиста Соболева, за двурушничество, выразившееся в сокрытии от айкома ВКП(б) своей связи и покровительства Соболева, сокрытие своего социального положения Стельмашенко Ивана Власовича с работы редактора снять, вывести из состава бюро и из рядов ВКП(б) исключить.

Подписал это постановление секретарь айкома ВКП (б) И.И. Воловик: Троцкизма учителя из Усть-Баргузина Алексея Александровича Соболева заключался в том, что в его библиотеке нашли брошюру Троцкого. Соболев был активным селькором, часто писал свои заметки в районную газету, которые редактор Стельмашенко охотно публиковал, в чем и заключалась его связь с “троцкистом”.

Социальное положение Стельмашенко тоже не было секретом для айкома. В 1933 году комиссия по чистке партии исключила его из рядов ВКП (б) как сына кулака, причем не отказавшегося от отца и защищавшего его. В рядах же партии Стельмашенко вскоре был восстановлен, в 1934 году назначен редактором районной газеты, избран членом бюро айкома партии. И вот такая формулировка: “за сокрытие своего социального положения”. Дальнейшая судьба И. В. Стельмашенко мне неизвестна, но, думаю, снятие с работы и исключение из партии было для него не самой большой бедой, если учесть дальнейшие события.

И.И. Воловик, борясь с “троцкистами”, не ведал, что в скором времени сам окажется на скамье подсудимых, что ему предъявят документы, утверждающие, что он, секретарь айкома партии, является активным участником правотроцкистской и панмонгольской организаций, по заданию которых проводил вербовку и вел подрывную деятельность.

Арестован он был в апреле 1938 года, познал тюремные нары, прошел через многочисленные допросы и очные ставки, но в феврале 1940 года к своему удивлению был выпущен на свободу за недоказанностью обвинений. Случай довольно редкий и Ивану Ивановичу, несомненно, повезло, что, создавая видимость законности при рассмотрении политических дел, судящие остановились именно на нем.

Ардану Ангандыковичу Маркизову, второму секретарю обкома ВКП (б), возглавлявшему в 1924-1927 годах Баргузинскую партийную

организацию, такой шанс судьба не дала. Был репрессирован, судим и расстрелян как враг народа.

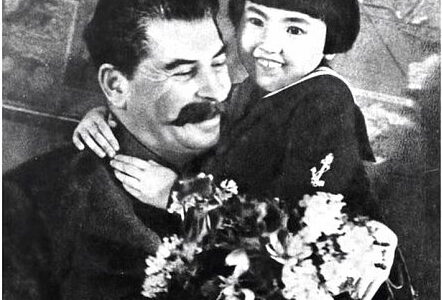

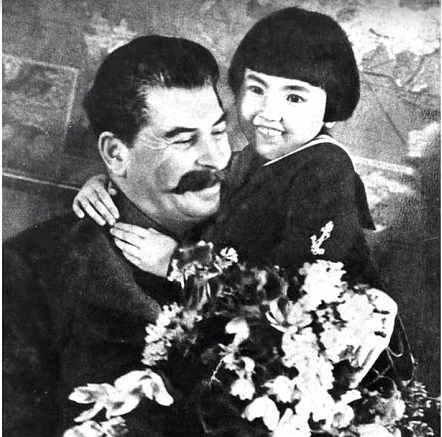

А незадолго до ареста А. А. Маркизов в составе бурятской делегации был на приеме у Сталина, взяв с собой маленькую дочку. В честь бурятских руководителей был устроен торжественный банкет, произносились заздравные речи, многие были удостоены правительственных наград.

Весь мир обошел снимок улыбающегося Сталина с маленькой Гелей Маркизовой на руках – “за детство счастливое наше спасибо, родная страна!”. Сталин улыбается, а в это время в огромной стране проводятся обыски, следователи днем и ночью ведут допросы, в камерах томятся тысячи невиновных, надеясь еще на то, что о б этом произволе “вождь народов” не ведает, не знает. Нет, ведает, знает. А через некоторое время пошлет в камеру и отца этой милой девочки, которая доверчиво прижалась к вождю.

В декабре 1937 года в баргузинском аймаке были арестованы 76 человек. Суд был коротким, все до одного признаны врагами народа и постановлением “тройки” НКВД Бурят-Монгольской АССР 51 человек приговорен к расстрелу, а 27 человек – к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на 10 лет. Приговор был приведен в исполнение незамедлительно. Бригада милиционеров из Улан- Удэ расстреляла приговоренных к смертной казни прямо во дворе баргузинской тюрьмы. Только через двадцать лет, в 1957 году, Военный трибунал Забайкальского военного округа признал, что все эти лица были привлечены к уголовной ответственности необоснованно, а дело в их отношении фальсифицировано.

На каждого имеется “дело”, где аккуратно подшиты справки, протоколы допросов и очных ставок, “признания” арестованных в контрреволюционной, панмонгольской, шпионско-диверсионной деятельности.

Из этих дел видно, что допрашивали арестованных сам начальник Баргузинского отделения НКВД Хоменя, следователи Телятников, Кожевин, Распопов (инициалов не имеется). Они заставляли людей при знаться в том, о чем те никогда и не помышляли. В ход шли угрозы, обман, но чаще всего побои, после которых измученный человек подписывал что угодно.

Среди расстрелянных были колхозники и служащие из многих сел и улусов аймака, среди сосланных на десять лет в лагеря ГУЛАГа баргузинцы: заведующий земельным отделом аймисполкома Мужан Урбагарович Урбагаров, служащий Иван Иванович Луковкин, статистик земельного отдела Очир Цыренович Цыренов, заведующий райвнутторгом Абидо Зонхиевич Зонхиев, председатель райпотребсоюза Нима Юндунович Юндунов, секретарь аймисполкома Бужиглай Боянович Боянов, участковый зоотехник земельного отдела Павел Васильевич Машанов, директор заготконторы Даба Аюшиевич Аюшиев и другие. Ни один из них из лагерей не вернулся.

По свидетельству Даши-Нимы Раднаева, “Воспоминания о прожитой жизни” которого публиковались в журнале “Байкал” (NºNº 4, 5, 6 1994 г., Nº№ 2, 3, 6 1995 г.), в 1938 году был репрессирован и начальник Баргузинского отделения НКВД Хоменя. Палачу была уготована участь своих жертв.

Даши-Нима Раднаев рассказывает и о суде над баянгольцами (27 человек), что проходил летом 1938 года в клубе села Баргузин при закрытых дверях. Это было выездное заседание членов Верховного Суда Бурят-Монгольской АССР.

Приговор оглашался публично. Арестованных, которых охраняли “доблестные” чекисты, поместили в оркестровой яме. Вышли к народу, как и положено, судья, народные заседатели, государственный обвинитель и адвокат.

Судья начал оглашать приговор. Баянгольцы обвинялись во вредительстве, якобы, они пытались сорвать сельскохозяйственные кампании: сев, заготовку кормов, уборку урожая, ломали сеялки, сенокосилки и т.д. И этим занимались все двадцать семь человек? Пожалуй, на каждую сеялку, имеющуюся в колхозе, приходилось по пять вредителей. Но подобная арифметика во внимание не бралась, арестованные, как сообщил судья, полностью признали себя виновными.

Председатель колхоза Гомбо Ринчино и председатель сельсовета Базыр Будаев были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу, остальные – к разным срокам лишения свободы. Одного колхозника, правда, оправдали и тут же освободили.

В том же 1938 году были репрессированы директор Баргузинской средней школы Чингис Будаев, председатель аймисполкома Мижитдоржин, заведующий хлебопекарней Подашев, управляющий отделением Госбанка Березовский и многие другие.

Эти факты репрессий в Баргузине стали известны лишь в последние годы. Но сколько еще невостребованных дел лежит в архивах – свидетельств о трагических событиях конца тридцатых годов?!

Один из сталинистов, узнав, что я собираю материал о зловещем 37-м, посоветовал: не надо вскрывать раны на теле истории, они ведь заросли и зарубцевались. Нет, надо. Для того, чтобы не было новых кровавых ран.

- Угрюмов Н.Ф. Баргузин – край, где мы живем… Баргузин, 1998. С. 96 – 103. ↩︎