Из книги Т.С. Бреславской и Т.С. Филипповой “Евреи Баргузина и Баргузинского края (XIX – первая четверть XX века)”.

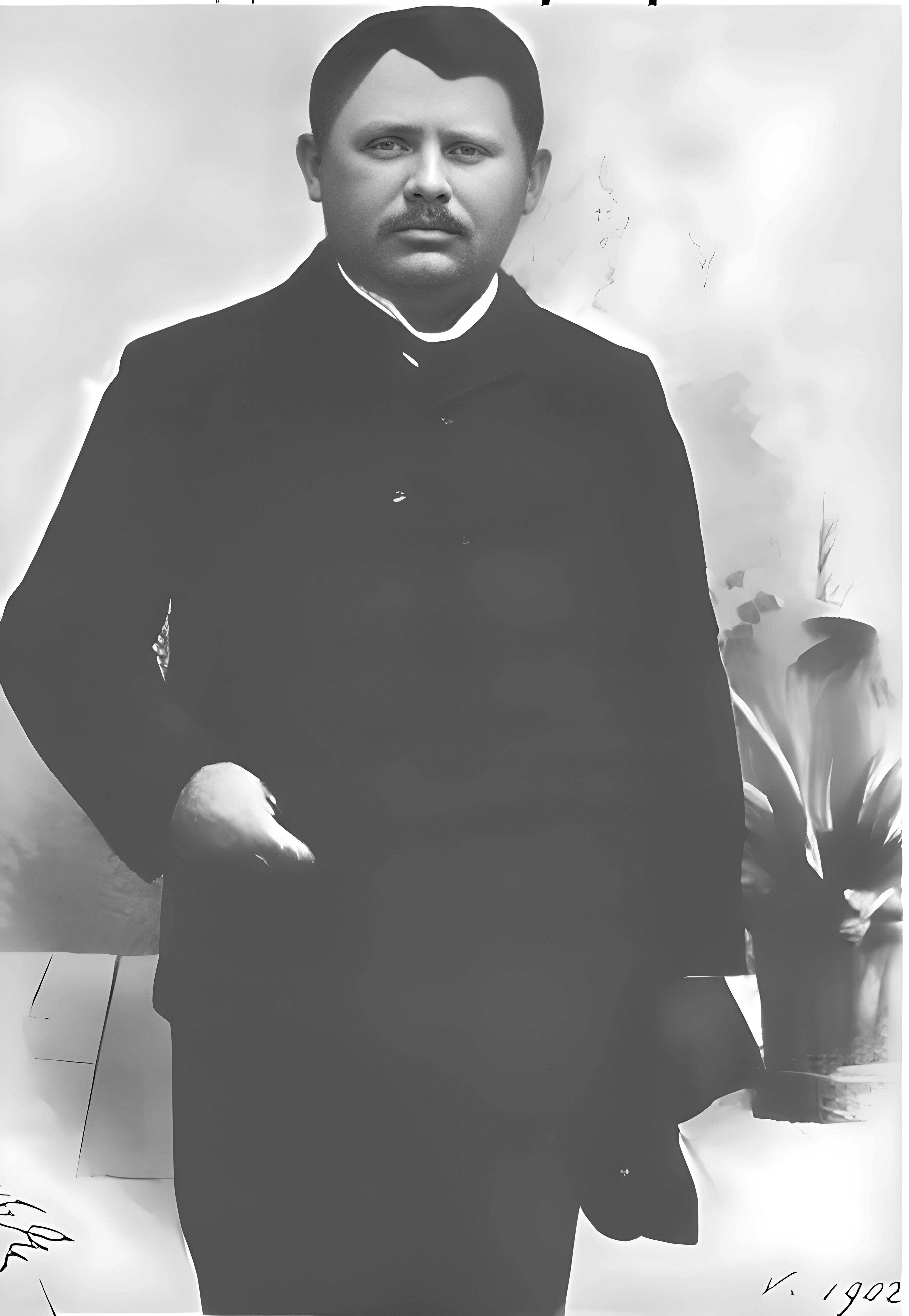

О Якове Давидовиче (Ицковиче) Фризере имеется довольно много материала. О нём писали и бурятские, и иркутские, и читинские авторы – ученые, историки и краеведы, исследователи еврейской темы в Сибири. Особая роль в исследовании истории жизни Я.Д. Фризера принадлежит д.и.н. Кальминой Л.В.

Яков Давидович Фризер родился в Баргузине в семье Ицко (Давида) Абрамовича Фризера и Ципоры Хайкелевны (сестры Абрама Новомейского) в 1869 г. Известно, что у него была сестра Серафима1. Возможно, в семье Фризер были и другие дети, но о них документально подтвержденных документов нет.

Сохранилось фото Серафимы с надписью на обороте для двоюродного брата Семена Новомейского: «Сене Новомейскому от любящей его С. Фризеръ. Иркутскъ. 28 февраля 1895 г.»

Отец Якова попал в Сибирь вместе с партией арестантов в 1862 году и по распоряжению Гражданского Губернатора Шелехова был направлен для отбытия наказания в Илгинскую волость Верхноленского уезда Иркутской губернии. В ГАИО об этом сохранилась следующая запись от 25 июля 1862 года:

“В 38 арестантской партии прибыл в Иркутск Еврей, осужденный на водворение с употреблением в работы Ицко Абрамов Непомнящий (он же Фризел и Франц Ницкий) и который изъявил желание быть причисленным в Черемховскую волость Балаганского округа для совместного жительства с теткою его просит моего разрешения о назначении помянутому еврею места водворения. Я полагал бы назначить на водворение в Илгинскую волость Верхноленского округа Шелехов”.

Отец Якова Фризера – Ицко Абрамович после отбытия срока поселения в Илгинской волости Верхоленского уезда Иркутской губернии был перечислен в крестьяне Читканской волости Баргузинского уезда Забайкальской области, где жило много ссыльных евреев. Близость Нерчинской каторги, удаленность от больших городов и китайской границы делали уезд в глазах властей идеальным местом для еврейской ссылки. Позже семье Фризер удалось переехать в Баргузин. Яков Давидович в своем дневнике за 1885 год напишет об отце: «Мой покойный отец был от природы человек добрый и отзывчивый. Любил покупать для всех подарки. Интересовался по-своему окружающей его несложною жизнью и людьми. Проявлял в делах инициативу, но исполнителем был его компаньон А.Х. Н-ский (брат моей матери) (речь об Абраме Хайкелевиче Новомейском – прим. автора). В городе Иркутске его всегда посещали духовные лица»2.

По какой причине и откуда был сослан в Сибирь Ицко Фризер установить точно не удалось. Также непонятно, как ссыльнопоселенец заработал свой первичный капитал и стал золотопромышленником, владельцем приисков.

После смерти Фризера – старшего в 1881 г. (?) его вдова Ципа Хайкелевна с детьми: 11-летним Яковом и 8-летней Серафимой, записалась в баргузинское купечество второй гильдии. Первоначальный капитал будущий купец первой гильдии сколотил с помощью развозной торговли. Настоящее богатство ему принесла золотопромышленность. Он начал добычу золота в 1889 г. вместе с купчихой X. Хотимской на двух арендованных приисках в Баргузинском округе – Петровском и Ново-Ивановском, затем арендовал прииски у различных владельцев, в том числе у Забайкальского товарищества. Умножить капитал ему помогла женитьба на дочери нерчинского купца первой гильдии, крупнейшего поставщика мануфактурных изделий и золотопромышленника Ф. Рифа Надежде. Между тем, в 1880-е годы пик золотодобычи в Баргузинской тайге уже прошел, количество добываемого золота уменьшилось более чем втрое из-за обеднения приисков, а золотодобыча окончательно приобрела «золотничный» характер, означавший, по сути, ее дробление и возвращение к кустарным формам. Крупные компании ликвидировали свои дела, которые попали в руки приисковых разночинцев: бывших подрядчиков, доставщиков и служащих. Поэтому в массе своей производительность приисков, на каждом из которых работали от силы полтора десятка рабочих, не превышала фунта золота в год3.

Кальмина Л.В, Сибирский золотопромышленник и меценат Яков Фризер

Как пишет в своих дневниках Яков Фризер, систематического образования он не получил – по его выражению, он «рос, воспитывался и учился без надзора и плана». В основном это было домашнее образование с учителями, которые зачастую были отчисленными студентами столичных вузов, сосланными в Сибирь за политические взгляды и антиправительственную деятельность. Наряду со светским, он получил и традиционное религиозное образование в еврейском хедере, опять же бессистемно. В своем дневнике (Дневник № 1 с. 14) он упоминает и своих учителей: «7 лет у меня были десятки учителей; попытаюсь перечислить тех, которых запомнил: Еврейские: 1). Саевич 2). Эльбаум 3). Дубников 4). Грейберг5). Александровский 6). Голдавикин (?) 7). Напировский. Общие:1). Федоров 2). Гловачевский 3). Любавец, Рашков, Зайднер 4). Маркович

Благодаря смене учителей и тем более еврейских, я не получил систематических знаний и, главное, ни один из них не научил меня писать [грамотно] ни по-еврейскому, ни по-русскому». С детства вся жизнь Якова Фризера вращалась вокруг золота и золотых приисков в Баргузинской тайге, где его отец и дядя А. Х. Новомейский (брат матери) сначала были поставщиками и посредниками, а затем владельцами и совладельцами золотых приисков. Было понятно, что он, как единственный сын, и будет наследником все возрастающего количества семейных приисков. Сам он указал, что в 14 лет «окончил всякое учение и занялся практической деятельностью». С 15-летнего возраста Яков Фризер не только постоянно проводил время на приисках, но и сопровождал отца во всех деловых поездках, присутствовал на переговорах и при завершении сделок о приисках, о поставке продовольственных запасов и приобретении необходимого инвентаря. В 16 лет, по его словам, он вступил в «полосу самостоятельной жизни».

В 1898 г. Я. Фризер переехал в Иркутск. Ему, как и М. Новомейскому, стало тесно в рамках окружного города (Баргузина – прим. автора). Иркутск манил кипучей деловой, общественно-политической и культурной жизнью, которая могла дать выход его размаху и неуемной энергии. В Иркутске Я. Фризер не затерялся. Он занимал ряд общественных должностей: был членом распорядительного комитета Сибирского географического общества, членом Иркутского сельскохозяйственного общества, Общества рыболовства, членом учетно-ссудного комитета Иркутского отделения Государственного банка, членом Комитета Восточно – Сибирского отдела Общества для содействия русской промышленности и торговле, членом Русско-английской торговой палаты и совещательной конторы золото- и платинопромышленности. Широта мышления Я. Фризера, его дар предвидения, умение разглядеть перспективу экономического развития края были замечены официальным Петербургом. Он выступал в столице империи на съезде золотопромышленников, был удостоен аудиенции министра финансов С. Ю. Витте4.

Кальмина Л. В. Баргузинский «след» в Иркутске: Моисей Новомейский и Яков Фризер

Яков Фризер разбогател благодаря счастливому случаю, когда ему удалось открыть богатые золотые россыпи в районе Королона. За 10 лет, с 1898 по 1909 годы, на Королонских приисках было добыто около 250 пудов золота, которые дали доход в казну 400 тыс. рублей.

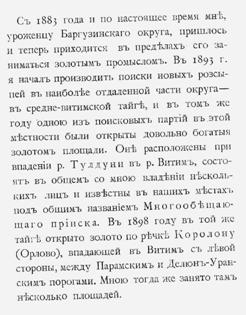

«Золотопромышленность в Баргузинском уезде и ея нужды»,

М. :типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1901.

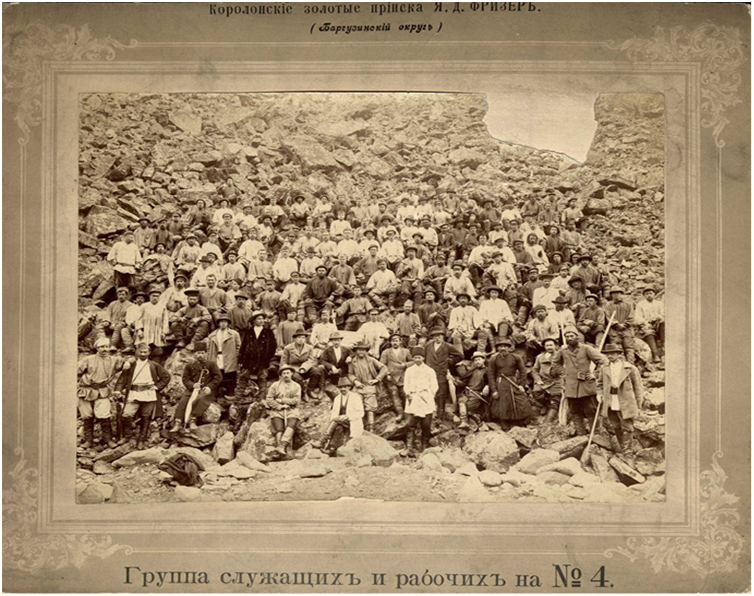

Уже через 10 лет после начала золоторазработок Фризер с женой вели добычу на шести собственных приисках. На двух его приисках — Фризеровском и Рифовском – работало более 300 человек, и золота добывалось немногим меньше, чем на всех 16 приисках Витимканского участка5.

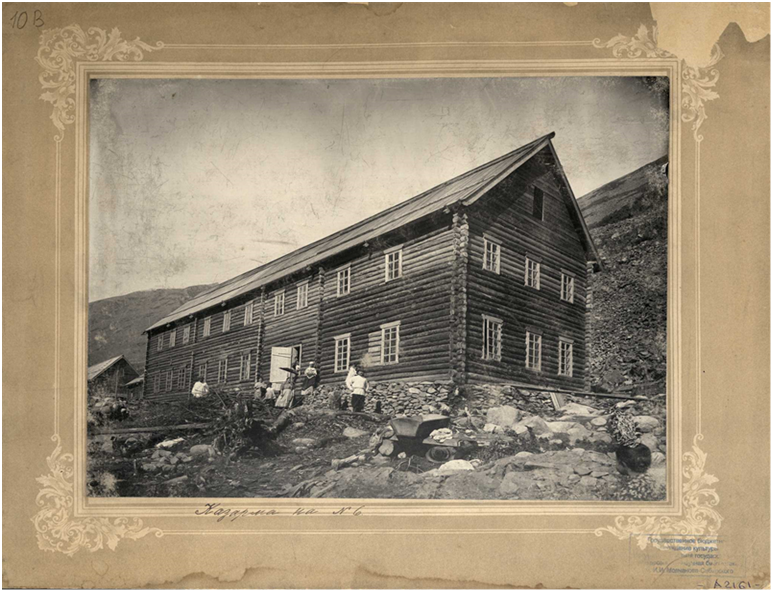

Яков Фризер заботился о социально-бытовых условиях работающих. На Королоне были построены православная церковь, дом культуры6 на 300 мест, больница на 26 коек, школа им. С. Ю. Витте (но она не привлекла достаточно учеников: дети, как и родители, предпочитали искать золото).

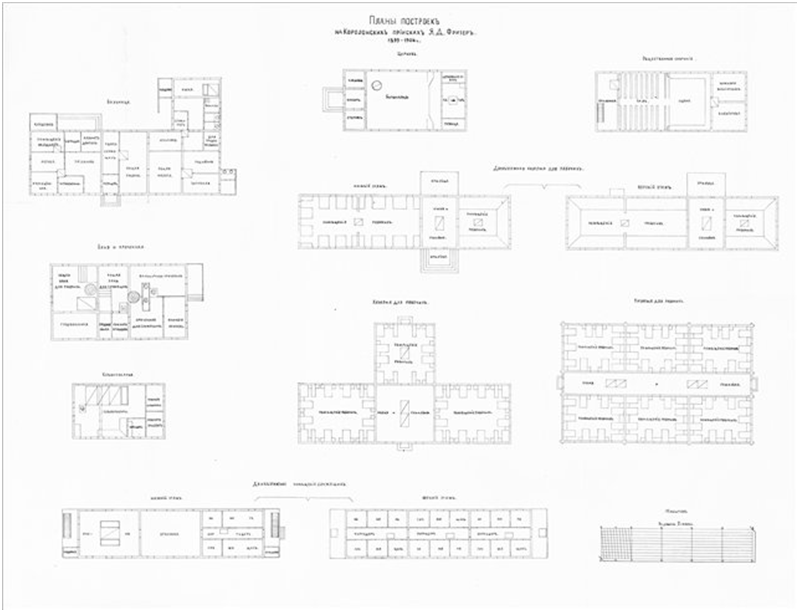

На Королонских приисках к 1900 г. число рабочих доходило до 1000 чел. Фризер построил образцовые казармы для жилья рабочих с отдельными комнатами для семейных. Благодаря приглашению врача, фельдшера и акушерки, а также оборудованию больницы инструментами и медикаментами врачебное дело «стояло довольно прилично». Чтобы лучше представить себе размах дела, ниже представлен план построек на Королонском прииске Фризера: 1 ряд сверху – больница, церковь, общественное собрание; 2 ряд – баня и прачечная, 2-х этажная казарма для рабочих; 3 ряд – хлебопекарня, 2 казармы для рабочих; 4 ряд – двухэтажное помещение для служащих.

Там же на прииске Яков собрал большую библиотеку. По его же данным в 1904 г. приисковая библиотека составляла 2000 томов. Яков Давидович всю жизнь был заядлым библиофилом, где бы не появлялся, куда бы не приезжал, обязательно посещал книжные магазины и лавки. Большие библиотеки у него были в Баргузине, Иркутске, на каждом прииске. В своем дневнике он упоминал, что отец не всегда относился к увлечению сына положительно, но Яков все равно тратил на книги значительные суммы. В его библиотеках были книги по разным разделам науки, в основном, конечно, по золотодобыче и горным разделам, очень много книг по философии известных европейских ученых. Он и сам написал несколько книг: “Золотопромышленность в Баргузинском округе и ее нужды”, “Статистико-экономический очерк Королонских приисков”, “Номенклатура счетоводства на золотых приисках”, “Такса урочной и поденной платы на золотых приисках”, где он рассказал о своей личной деятельности и участии в золотом деле.

В Иркутске он собрал собственную библиотеку из более чем 4 тыс. томов, к сожалению, после его отъезда в Харбин его книжное детище не сохранилось. Собранная Я.Д.Фризером библиотека после отъезда владельца была реквизирована и распылена по различным учреждениям области. Сведений о библиотеке Якова Давидовича сохранилось немного. Основным источником являются воспоминания иркутского летописца Нита Степановича Романова, который писал следующее: «[Фризер] в течение своей жизни собрал значительную библиотеку (книги по истории, золотопромышленному делу, справочные издания, художественная литература). После революции выбыл куда-то на Восток. Оставшееся после него имущество, как бесхозяйственное, было конфисковано, в том числе и библиотека (гордость жизненной деятельности). Кроме новой литературы, классиков и истории был большой отдел книг по золотопромышленному делу и справочников. Кто взял библиотеку, я не знаю, но два шкафа я видел в отделе народного образования […]. Много книг со штемпелем Фризера я встречал на барахолке». Таким образом, библиотека Якова Давидовича рассеялась по Иркутску, а в ИГПБ вероятно были переданы те самые «два шкафа» из отдела народного образования. В фонде отдела историко-культурного наследия ГБУК ИОГУНБ в коллекции «Книги из личной библиотеки Фризера Я.Д.» хранятся 204 экз. книг многоотраслевой тематики 1862-1916 гг. издания.

Он лично занимался вопросами развития как Средне-Витимского, так и Королонского районов, организовывал метеостанции на Королоне и Муе. На Параме, Муе, Улан-Маките развивалось фермерское сельское хозяйство, обеспечивающее золотодобытчиков овощами, мясом, молоком, выращивались овес, рожь, ячмень. Население приисков обслуживали 15 магазинов, 12 хлебопекарен, более 500 лошадей перевозили грузы и работали непосредственно на полигонах.

На Королоне Фризер создал самое крупное свое золотопромышленное предприятие, о чем вспоминал: “Для достижения этой цели нам пришлось забросить свое старое выгодное, крупное торговое дело и пуститься на поиски золота в труднодоступной местности, и не на пароходе, а верхом на лошадях и оленях, а нередко пешком, ютиться зимой в курных разведочных избушках, а летом в палатках. Обходились и обходимся мы без дорогостоящих и бесполезных резиденций, и в результате имеем теперь выгодное и прочно поставленное дело”.

Большой уровень золотодобычи достигался “правильной”, продуманной разведкой, хорошо организованной круглогодичной работой на золотодобычных участках. Необходимый горный инструмент и оборудование заказывались в Германии и Англии, чай и фрукты из Китая завозили по Амуру через Нерчинск, товары широкого потребления закупались на Московской и Нижегородской ярмарках, из Омска и с Алтая поставлялась мука, фураж и зерно – из Верхоленского уезда. Все это поступало через оптовые базы, склады и резиденции Фризера Я. Д.

Использовался речной транспорт – от устья Витима на Королонские прииски ходил пароход “Королонец”, каждую зиму 400 верблюдов из Забайкалья доставляли на прииски необходимый груз.

Яков Фризер являлся также владельцем пароходов, курсирующих и по Лене и Витиму. В период Первой мировой войны происходит объединение практически всех судоходных компаний Ленского бассейна в «Соединенное пароходство». При этом 4,5% досталось Я.Д. Фризеру, владевшему двумя пароходами и баржой.

Он же производил торговлю керосином и смазочными маслами в Ленско-Витимском крае, купив наливную баржу и резервуары хранения во всех пунктах вплоть до Якутска, составив конкурецию Товариществу Нобеля. В Якутской электростанции (открытой в 1914 г.) стояли керосиновые баки, принадлежавшие фирме Я.Д. Фризера.

Рабочим платили от 1 руб. 20 коп. до 3 руб. в день. И, кроме того, с целью заинтересовать их в более производительной работе, выдавали добавочно полрубля на золотник (4, 2658 грамма) с 1/8 части добытого в день золота. При такой плате рабочий зарабатывал от 65 до 80 рублей в месяц. Средний годовой заработок золотодобытчиков составлял от 900 до 1100 золотых рублей. За грамм золота платили 1 рубль 10 копеек. Высокий ли это заработок, можно судить по ценам на продукты: 1 килограмм муки стоил 6 копеек.

Но ни высокая плата, ни усиленный надзор (в разрезах на каждый забой ставились один или два служащих) не могли остановить воровство. Золото сбывалось в обмен на водку, которой торговали в основном китайцы, против чего надзор и наказания были бессильны. Когда вскрывали пласт, приходилось нагруженные тачки накрывать специальным фартуком и пломбировать, чтобы возчики не набивали песком карманы. Но фартуки мало помогали – карманы набивали. Усилили охрану – все равно утечка. Наняли конных черкесов, но и их сабли и свирепые физиономии не смогли остановить краж. Да и как их остановишь, когда прииск обложен со всех сторон китайскими спиртоносами. А […] человек ради стакана […] спирта на такие хитрости пустится, что целую армию обведет вокруг пальца. Но только не Якова. Купец заказывает в Санкт-Петербурге бутылки с выдавленными на них собственными инициалами, наклеивает этикетки «Королонский прииск. Яков Фризер», загружает собственный пароход «Королон» и везет через пороги и перекаты продукцию на прииск. И на выходе, после смены, каждый старатель, выполнивший норму, стал бесплатно получать бутылку водки. Моментально отпала нужда в охране, в черкесах, а спиртоносы, потеряв рынок, сами собой рассеялись по тайге7.

Олег Гулевский. “В поисках таблицы Менделеева”

Я.Д. Фризер стал одним из крупнейших золотопромышленников России, он был владельцем 22 приисков. На Королоне за время его эксплуатации было добыто около шести тонн золота.

Занимаясь золотодобычей Яков Давидович не упускал и торговлю разными товарами – от чая-сахара до хлеба, от кирки-лопаты до механизмов (при его участии в Иркутске построена первая мукомольная мельница с производительностью 2000 пудов крупчатки в сутки, в Бодайбо он имел оптовую торговлю хлебными и приисковыми товарами).

Так как охватить все виды своей деятельности иногда бывало сложно, то он попадал и в курьезные ситуации. Крупная контрабанда была задержана в 1908 году в Бодайбо у купца Фризера – 152 места китайского чая. Купец вынужден был уплатить пеню в 29 тысяч рублей8.

Конечно, при всех своих заслугах, Яков Фризер все-таки оставался дельцом, заботившимся прежде всего о прибыли. Так, например, он брал довольно значительные штрафы со своих рабочих и служащих – за опоздание на работу, за прогулы, за порчу приискового имущества, за кражи. Управление приисковым хозяйством было делом нелегким и опасным, поэтому дисциплину на участках надо было держать строго.

В своем дневнике Фризер упоминает, что последний раз был на Королонских приисках в 1916 году: «Обошел все здания, сооружения, большинство которых были сделаны по моей мысли и даже наброскам планов. Более всего остался удовлетворенным прекрасным помещением больницы, сохранившейся довольно приличной библиотечкою и маленьким мостиком, сохранившим название “Пушкинский». Прошло 18 лет, поставленный столб с прибитою доскою, на которой был написан стих, каким-то чудом сохранился. Я еще с трудом прочел стих: “К нему не зарастет народная тропа” …».

Яков Давидович был активным участником общественной жизни Иркутска, в который переехал в 1898 году.

В 1910 г. он создал Восточно – Сибирский отдел общества содействия русской торговле и промышленности. Одна из задач общества состояла в разработке и финансировании проектов, способствовавших экономическому развитию Сибири, включая исследование ее недр, развитие речного и сухопутного транспорта, строительство портов и железных дорог. В местной газете «Восточная заря» Фризер неоднократно публиковал обращения к сибирским золотопромышленникам с целью поддержать его инициативу по созданию коллекции образцов золотых приисков Сибири. Он предлагал владельцам работающих приисков выслать ему по одному золотнику добытого золота с указанием места добычи. Расходы по пересылке он обязывался взять на себя, а также выслать взамен полученного по одному золотнику с собственных приисков.

Я. Д. Фризер делал попытки обосноваться в Санкт-Петербурге, где обычно проводил зиму. Он был членом Постоянной совещательной конторы золото- и платинопромышленников, представлял интересы сибирской золотопромышленности. Фризер неоднократно готовил ходатайства, докладные записки, проекты, прекрасно ориентируясь в запутанном горном законодательстве, принимал участие в заседаниях совещательной конторы и съездах золотопромышленников. О его выступлениях вспоминал горный инженер К. Ф. Егоров в статье памяти Я. Д. Фризера: «Помню я, как на больших заседаниях золотопромышленников в Петербурге в присутствии горных инженеров, геологов и чиновного мира Фризер выступал с речами. Несмотря на то что он не был оратором, говорил с большим еврейским акцентом, даже неправильно строил иные фразы — он заставлял всех присутствующих прислушиваться к своему мнению, к своим словам, потому что он знал золотое дело на редкость хорошо: он был настоящим золотым самородком». Будучи представителем нечасто встречавшегося типа предпринимателя, Фризер имел стойкое желание передавать свой личный опыт и знания другим, издавая книги, брошюры, статьи. Поскольку он имел склонность к систематизации, его работы отличаются обстоятельностью и конкретикой, сопровождаются обширными цифровыми данными, таблицами и ссылками на литературу. Многие из окружения Я. Д. Фризера не верили, что, при его занятости и недостатке образования, он сам писал эти работы, считали, что он заказывал статьи специалистам. Однако в дневниках Фризер упомянул о том, что в его текстах исправляли только грамматические и стилистические ошибки. Его опубликованные работы и речи отличали не только практический расчет, внимание к деталям, но и широкий взгляд на проблему, видение перспектив развития хозяйства Восточной Сибири. В своей дореволюционной жизни Фризер также выделял «железнодорожный период» – участие в работе комиссии при Иркутской городской думе для проведения железной дороги от Великого Сибирского пути в бассейн реки Лены. Он выдвинул предложение о проведении узкоколейной железной дороги, тщательно проработал этот вопрос, составил при помощи специалистов брошюру об экономическом положении района дороги, стоимости ее проведения и грузообороте. Чтобы защитить в Петербурге Иркутский вариант железной дороги, в 1916 г. от Городской думы Иркутска для поездки в столицу были избраны несколько лиц, в том числе Фризер. Сам он писал об этом: «Как еврей, я не мог участвовать даже официально в комиссии Городской думы, но при избрании меня для поездки в Петербург я потребовал официального избрания меня Городской думою, и только после моего категорического отказа ехать это было выполнено. Были даже разговоры, что губернатор не утвердит такое беззаконное постановление, но местная высшая администрация очень хорошо знала меня и ценила, и пропустила протокол. На совещании о железных дорогах я выступил в защиту Иркутского проекта и до того увлекся, что моим коллегам пришлось несколько раз давать мне знаки о сокращении своей “речи”. Так как даром слова совершенно не обладаю, то потом спрашивал, не наплел ли что-нибудь, но выяснилось, что говорил сносно, но слишком долго, и сановники нервничали».

В 1913 году, после открытия Иркутского отделения Общества распространения просвещения между евреями он был избран его председателем. 28.02.1914 года Я.Д. Фризер предлагает Комитету содействовать изданию книги «Евреи в Иркутске», которая содержит в себе массу сведений по истории евреев в Сибири, вообще, и в Иркутске, в частности. Комитет соглашается и постановляет: принять на себя труд по изданию вышеназванной книги (совместно с Хозяйственным правлением).

22 ноября 1915 года Надежда Фризер (супруга Я. Фризера – прим. автора) предложила свои услуги как распорядитель по устройству серии общедоступных концертов. В виду того, что предложение это вполне соответствовало целям Общества, комитет постановляет выделить из своей среды комиссию из двух лиц в помощь Н. Ф. Фризер. Выбраны С. Л. Романов и М. П. Померанц. Председатель комитета Я. Д. Фризер, в виду благой цели намечающихся концертов и могущих возникнуть в связи с ними материальных затруднений, любезно предлагает принять на свой счет расходы по первым пяти концертам.

Благотворительной деятельностью Яков Давидович занимался не только в Баргузине, но и в Иркутске, Якутске, и в Томске.

Принятый в официальных, деловых и научных кругах, пробывший в купечестве первой гильдии 10 лет, Фризер подал прошение на право повсеместного жительства в империи согласно пункту 5 Высочайшего Указа от 22 августа 1904 года. Его поставили на место, напомнив о его происхождении. Иркутский генерал-губернатор подчеркивал, что «для евреев-ссыльнопоселенцев и их потомков, состоящих на причислении к одному из сословных обществ Сибири, пределы того округа или уезда, в котором находится место причисления этих евреев, является специальной чертой оседлости» и «правом повсеместного жительства для купцов I гильдии… могут пользоваться лишь те евреи, которые не принадлежат к категории ссыльнопоселенцев и их потомков и до причисления к купечеству того или иного из городов Сибири отбыли 5-летний срок в купечестве городов черты оседлости. В противном случае, пробудь они в купечестве сибирских городов даже и 10 лет, льготы к ним применены быть не могут».

«Выдающийся по богатству», известный меценат был вынужден, как и раньше, испрашивать позволения выехать за пределы своего уезда по коммерческой надобности. В 1914 г. ему было отказано в праве занятия золотым промыслом в Енисейской губернии на том же основании. Он был не одинок: право повсеместного жительства стало совершенно недостижимо для сибирских купцов-евреев, поскольку они практически все происходили из ссыльных. Несмотря на это, Фризер продолжал заниматься общественной деятельностью. Очень многое было сделано им для Иркутской еврейской общины, где он был избран членом хозяйственного правления, а последние несколько лет перед революцией – председателем. Как и раньше, он уделял большое внимание развитию еврейского национального образования. В этом ему помогала его жена, которая заведовала женским ремесленным отделением в Иркутском еврейском бесплатном училище. Главным источником существования этого отделения были деньги, полученные на Королонских приисках Фризера. В 1913 г. после открытия Иркутского отделения Общества распространения просвещения между евреями он был также избран его председателем.

После революции Фризер с семьей выехал в Харбин и, таким образом, оказался в эмиграции. Он не был человеком без изъянов: бизнес, которым он занялся ради достойного положения в обществе, требовал поистине хищной хватки, а порой и жестокости. Но он умел за своим интересом разглядеть интересы Сибири и сибиряков, и многое сделал для их блага. Он хотел быть для Сибири достойным гражданином, но, став богатым, уважаемым, «отзывчивым на всякое доброе дело», полноправным так и не стал9.

Кальмина Л.В. Сибирский золотопромышленник и меценат Яков Фризер

Яков Давыдович покончил жизнь самоубийством в Харбине.

О детях Я.Д. Фризера (Михаиле и Деборе) известно немного. Ко времени смерти Якова Давидовича его сын Михаил уже переехал в Палестину (сейчас его потомки проживают в Израиле), а в Харбине оставалась только семья его сестры Серафимы Вехтер. В своих книгах и дневниках Яков Давидович очень мало упоминает о своей семье. Покидая Сибирь в 1918 г. он оставляет в Иркутске свою мать – Ципу Хайкелевну, которая скончалась в том же году в возрасте 70 лет и свою дочь – Дебору. О Деборе[10] мы можем представить следующие документы:

Баргузинский исполком Федосье Степановне Колмаковой

Отдел Народного образования Февраля 26 дня 1920 года № 47 Пришлите докторское свидетельство о нетрудоспособности в отдел Социального обеспечения при исполкоме, куда направлено Ваше дело. Завед отд. Д. Фризер10.

И ещё один документ, который хранится в школьном архиве – папка № 36 «Еврейская община Баргузина»:

«Карточка Анкета № 327 Верховинский район Вятский оперсектор

1. Фамилия: Фризер 2. Имя отчество: Дебора Яковлевна 3. Год рождения: 11.11.1903 года 4. Когда лишен избирательных прав: 1931 года 28 июля 5. Место нахождения хозяйства выселяемого сельсовета: Верховинский 6. Национальность: еврейка 7. Социальное положение: кулак 8. Политхарактеристика: к Советской власти настроена враждебно, тормозит проводимым сельским советом мероприятиям 9. Состав семьи выселяемого: кто выселяется Фризер Д.Я. – да Год рождения: 1923 (?) Здоровье: здорова Сын – да Размер налогового обложения выселяемого: Единый с/х налог: 356 Промысловый налог: – Самообложение: 388 Страховые платежи: 20 Хлебозаготовки: 6 цен. Другие налоги: 388 Общая оценка имущества: 44268. Служба выселяемого в армиях (красной, царской, в белой, в бандах и других частях и в каком чине): в царской армии рядовым, в РККА не служил Есть ли из состава семьи (и кто персонально фамилия, имя, отчество) служащие или рабочие. Где они служат: нет Сведения о судимости и адм. Взысканиях выселяемого (где, когда, за что, приговор): не судим По каким признакам … данное хозяйство относится к кулацкому: за торговлю и эксплуатацию наемного труда в сельском хозяйстве до 1929 года и аренда мельницы и выгонов. Когда семья выселена: 16 июля 1931 года (28 июля 1931 г.)

Выписка из протокола № 481 от 28 июля 1931 г. (собрание бедноты, общего собрания и прочих общественных организаций о раскулачивании и выселении. Количество присутствовавших): пленум Хоробровского сельского совета в количестве 24 ч. Обсудив вопрос о колхозном строительстве и ликвидации кулачества как класса. 28 июля 1931 г. Подпись: предс. РИК – подпись неразборчиво Уполномоченный ОГПУ – подпись неразборчиво.

Ещё одно упоминание о Деборе Фризер мы встретили в письме Эренпрайс Льва Исааковича (активного участника становления Советской власти в Баргузине) его другу Эдинг Петру Николаевичу от 12 ноября 1965 года из Москвы:

Фризер был умный делец, иначе он не был бы миллионером. Верно, конец у него получился неважный; он повесился, не выдержав 2-х обстоятельств: 1-го – разорения, то есть национализации приисков и банковского капитала; 2-го – отказ от него единственной дочери – Деборы Яковлевны, оказавшейся членом еврейской рабочей партии – Паолей-Цион. Здесь в Москве живет её подруга Берта Каминер, сестра жены тов. Вишняк (племянницы Новомейских), так как её мать Марья Абрамовна дочь Абрама Хайкелевича. Все Новомейские умерли: Моисей, Ефим, Семен. Жена Ефима Абрамовича – врач-глазник, жива, находится в Москве. Но вряд ли она знает что-либо, да и скажет ли, что знает. Все эти подробности знаю от жены тов. Вишняк, у которой был на днях»11.

Сегодня хранительницей архива Якова Давидовича Фризера является его внучка по линии сына Михаила Тамара Александер – Фризер, живущая в Израиле.

- О её муже удалось найти немного материала на сайте «Российские врачи в Китае»: «Вехтер Соломон Моисеевич (Шлиома-Иосиф Мошкович), дома его чаще называли Самуил Матвеевич, родился в 1879 году. Врач педиатр. Медицинское образование получил в 1904 году. В 1908 – 1910 гг. вольнопрактикующий врач в Москве. Врач в Харбине с 1918 года по середину 1930-х гг. Председатель медико – санитарного отдела и один из основателей Рабочего Красного Креста в Харбине. В 1920-х годах в Харбине участвовал в профсоюзных акциях «Неделя чистоты» (публичные лекции по санитарии и медицине), читал лекции по гигиене в рабочем университете. Работал врачом амбулатории Рабочего Красного Креста, врачом – консультантом Детской консультации и капли молока им. Д-ра А.В. Синицина. Был лектором Высшей медицинской школы в Харбине. Председатель общества попечения бедных больных евреев «Мишмерес-Хейлим», председатель секции врачей союза Медикосантруд в Харбине в середине 1920-х годов. Школьно – санитарный врач КВЖД в конце 1920-х годов. Врач Еврейской амбулатории в Харбине в начале 1930-х годов. Советский подданный». ↩︎

- Кальмина Л.В. Сибирский золотопромышленник и меценат Яков Фризер // Вопросы истории № 3.- 2003 г.-С.142-144 ↩︎

- Кальмина Л.В, Сибирский золотопромышленник и меценат Яков Фризер // Вопросы истории № 3.- 2003 г.-С.156 ↩︎

- Кальмина Л. В. Баргузинский «след» в Иркутске: Моисей Новомейский и Яков Фризер // Известия Иркутского государственного университета. Серия История. 2016. Т. 16. С. 91–99. ↩︎

- НАРБ.Ф. 123. Оп. 1. Д. 467 ↩︎

- Вот, что написал по этому поводу сам Фризер: “Пятый операционный год начался при условиях, одинаковых с предшествующим, четвертым; пришлось увеличить только штат служащих и рабочих людей. Начали обращать внимание и на то, чтобы сделать что-нибудь для развлечения населения приисков. Было построено спецальное здание для устройства спектаклей вообще для увеселений, вполне приспособленное для этой цели. Образовался кружок любителей драматического искусства, поставивший в течение года до десятка спектаклей. Ставились такие пьесы, как: “Цепи”, “Соколы и вороны” кн. Сумбатова, “Вторая молодость” Невежина и др.Спектакли очень охотно посещались служащими и рабочими, которых собиралось до 300 человек […] В этом же здании устраивалась бесплатная елка для детей, на которую собирались почти все дети служащих и рабочих”. ↩︎

- Олег Гулевский. В поисках таблицы Менделеева – Общественно-политическая газета «Областная», 03.04.2009 – https://www.ogirk.ru/2009/04/03/6410/ ↩︎

- Содномова С.К. История таможенного дела и таможенной политики – Иркутск, 1987 ↩︎

- Кальмина Л.В. Сибирский золотопромышленник и меценат Яков Фризер // Вопросы истории № 3.- 2003 г.-С.142-144 ↩︎

- ГАРБ, РФ 996,.-Оп. 1.- Д. 2. Л.. 23 ↩︎

- По материалам архива школьного историко-краеведческого музея, папка № 5 «Эдинг Петр Николаевич» ↩︎