Волны перемен

7 ноября 1917 года происходит Октябрьская революция, вслед за ней сразу разворачиваются саботаж и реакция. Уже 8 ноября начинается мятеж Краснова-Керенского, на Дону восстает атаман А.М. Каледин, в Оренбурге атаман А.И. Дутов, к концу ноября в Даурье начинает орудовать Г.М. Семенов. 14 мая 1918 года восстает Чехословацкий корпус, на его штыках в июне очередное восстание поднимает Комет членов Учредительного собрания и Временное Сибирское правительство под председательством В.К. Вольского и П.В. Вологодского соответственно. 23 сентября КОМУЧ и ВСП и объединяются во Временное Всероссийское правительство под руководством Н.Д. Авксентьев. Но уже 18 ноября Уфимскую директорию свергает А.В. Колчак, провозглашая себя Верховным правителем России.

Тем временем в Забайкалье Г.М. Семенова к 1 марта 1918 года выдавливают в Маньчжурию, где под патронажем японцев и молчаливом согласии китайцев он собрал 3-и тысячи штыков. 5 апреля Г.М. Семенов перешел советско-китайскую границу, к нему подключилось забайкальское казачество, но даже так семеновцам не получилось сломить красную гвардию, и они были снова выбиты в Манчжурию. Но на японско-чешских штыках в августе пала Чита, в Забайкалье был поставлен эсеровский комиссар А.М. Флагонтов, но после его ареста 2 октября того же года власть перешла к Г.М. Семенову.

В Баргузине

Баргузин был основан как острог в 1648 году и стал местом ссылки для государственных преступников. В 1831 году в Баргузин прибыл М.К. Кюхельбекер, позже приехал его брат В.К. Кюхельбекер. В 1862 году в Баргузин были сосланы революционер Н.П. Григорьев, а в 1878 году студент Н.С. Тютчев. Все они внесли большой вклад в развитие города. Это можно отследить хотя бы по уровню грамотности населения. На 1897 года он составлял 17.5%, что было лучшим результатом в Забайкалье. Например, в Верхнеудинске (Улан-Удэ) уровень составлял 12.3%. Также стоит отметить распространенность золотых приисков в Баргузинском уезде, а также артелей.

Поэтому неудивительно, что население Баргузина встретило новость о свержении монархии с радостью. Временным правительством был создан орган местного самоуправления, Комитет общественной безопасности. Его председателем стал зажиточный крестьянин А.А. Новиков. Немалую роль также играли золотопромышленники Новомейские, меньшевики под предводительством врача В.Е. Мандельберга и эсеры во главе с Вологодским, братом председателя ВСП. Комитет общественной безопасности, как и Временное правительство, действовал нерешительно и от того быстро потерял поддержку, в то время как советы, которые пытались решить, например, трудовые вопросы золотых приисков, быстро ее набирали.

Поэтому и вторую революцию баргузинцы восприняли удовлетворительно. А после начала демобилизации и большая электоральная часть большевиков вернулась домой. На волне народной поддержки в феврале 1918 года был создан Совет рабочих и крестьянских депутатов. Председателем стал Н.Е. Семенов, был избран исполком из А.И. Луковкина, И.С. Толстихина, Н.С. Кабашова, А.А. Каратаева, А.И. Цивилева, С.И. Тропникова, И.И. Романова, Д.А. Чудинова и Г.Г. Чагина и Военно-революционный комитет. В него вошли А.И. Луковкин, И.И. Луковкин, И.С. Толстихин, Д. Попов, Н.Е. Семенов, И.И. Романов, А.А. Каратаев, А.И. Цивилев, Д.А. Чудинов. Была создана красная гвардия из 60-ти человек под командованием А.И. Цивилева. Уже 9 февраля Комитет общественной безопасности был распущен.

В августе над Забайкальем установилась власть ВСП, которое, разумеется, распустило советы. На место управляющего Баргузинским уездом был поставлен эсер Е.Е. Быков, а в земстве начал орудовать В.М. Муратов. Начались репрессии, арестовали и этапировали в Верхнеудинск А.А. Каратаева и П.П. Морозова, где первого расстреляли, последний сумел сбежать. Несмотря на репрессии, большевики продолжили действовать в подполье, агитируя население саботировать мобилизацию. В селе Уро был низвергнут земский староста и выбран сельсовет.

Е.Е. Быков был недоволен эффективной пропагандой большевиков, и из Верхнеудинска прибыл отряд во главе со штабс-капитаном Тиханом, пытавшимся призвать людей на бой с красными. Однако достичь поставленных целей не удалось – в Баргузин был направлен карательный отряд ротмистра Стренге, расположившийся в селе Суво, в магазине Новомейских. Им были произведены аресты, грабежи, прилюдные порки крестьян и расстрелы. 29 января были убиты: Н.Е. Семенов, П.Е. Касаньев, И.И. Романова; 1-го февраля: Ф.И. Гаськов, И.Е. Меньшиков, А.Т. Плеханов, Н.М. Фомин, М.М. Ширяев, А.П. Белокопытов и И.М. Янкаеев. Н.С. Кабашова арестовали дома, отвезли в Суво, где подвергли пыткам: жгли, истязали нагайками, избивали до потери сознания. Решив, что Кабашов скончался, каратели выбросили его в сугроб. Стоны Кабашова услышали крестьяне Иван Арсентьев и Никифор Бельков, которые выходили большевика.

Это был не просто расстрел, а мучительные пытки. Арестованным выкалывали глаза, отрубали сабельными ударами уши, руки, рассекали пополам головы, прокалывали штыками.

С.С. Коновалов

Неудивительно, что народ массово уходил к партизанам. Так 14 января 1920 года группа революционеров из В.Л. Даненберга, К. Грабовского, И.А Манзырева, Г.М. Козулина, А. Губкина, В.И. Горячих, Я.Н. Токарева, Ф. Дубровина, К.Н. Гаськова решила начать восстание. Захватив церковь, где находилось гражданское и военное командование уезда, группа взяла под контроль управление милиции, где вооружилась, а после ворвалась в казармы гарнизона и разоружила его. Среди солдат, находившихся в казармах, было много мобилизованных, а потому их получилось довольно легко убедить присоединиться к большевикам.

На следующий день в Баргузин прибыл Я.И. Вишняк, сразу после этого начинается работа по организации уездного Военно-революционного Комитета. В него вошел Я.И. Вишняк, как председатель, Н.Н. Ромм, И.Н. Пономарев, В.И. Комор-Вадовский, В.Д. Волгин, Л.И. Эренпрайс и В.Л. Даненнберг. Вишняку приходилось с нуля организовывать работу ВРК: по сути он работал один, так как Я.И. Вишняк был единственным опытным революционером. Вскоре после отъезда Я.И. Вишняка, его место занял И.А. Козулин

В конце 1919 года под командованием вышеупомянутого П.П. Морозова организуется партизанский отряд. Он был собран из рабочих приисков Средне-Витимской и Кедровки, затем расширен работниками приисков Ципиканской системы. Морозов задался целью создать достаточно большой отряд, чтобы двинуться на Читу. Для достижения этой цели Морозов хотел подчинить себе Баргузинский уезд. По проводу были проведены переговоры Морозова с Козулиным. В результате разговора первый не признал власть в Баргузине. Был созван внеочередной съезд, где было решено направить к Морозову парламентеров из Я. Козырева, Л. Эренпрайса, В. Малыгина, Н. Гребенникова. На случай провала переговоров был создан отряд И.М. Шелковникова, были сооружены фортификации, население готовилось к бою. Но, к счастью, кровопролития удалось избежать – Морозов извинился перед съездом и присоединился к штабу уездного исполкома. Отряд Морозова после пополнения насчитывал 3 полка: 2 пехотных и один кавалерийский – из 330-ти лошадей и более 500 штыков. В апреле отряд участвовал в штурме Читы, где понес существенные потери, в том числе погиб командир штаба и комиссар отряда Н.С. Кабашов. Отряд сражался вплоть до полного освобождения Дальнего Востока, в том числе участвовал в Волочаевской наступательной операции.

Марш сибирских стрелков

Весеннее наступление белогвардейцев на Восточном фронте, поначалу увенчавшееся успехом (например, была взята Уфа), было повернуто вспять, и к лету Колчак был откинут под напором командующего Восточным фронтом С.С. Каменева и с недавнего времени появившихся на фронте М.В. Фрунзе и М.Н. Тухачевского. Начавшееся в июне наступление, в результате которого командующий 5-й армией М.Н. Тухачевский нанес существенный урон колчаковской армии, угрожая ее окружением, обратило белогвардейцев в бегство. Беспорядочное отступление продлилось вплоть до 11 ноября, когда красные прорвались к Омску. Главнокомандующего белой армией К.В. Сахарова сменили на генерал-лейтенанта В.О. Каппеля.

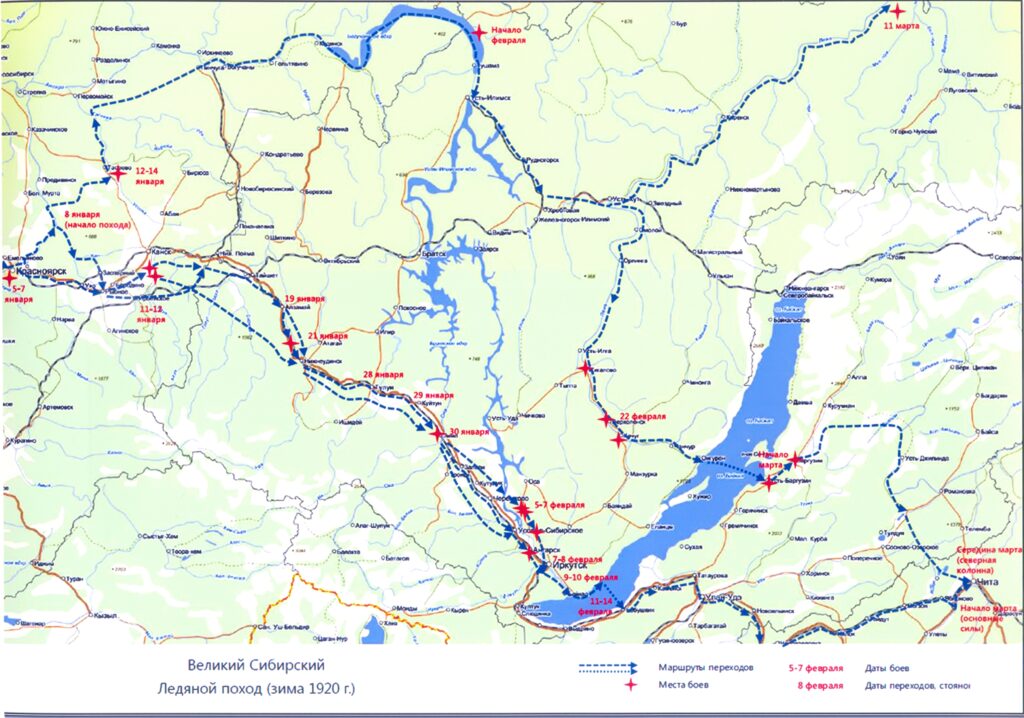

Новый главнокомандующий решил занять оборонительные позиции по реке Обь, но сорганизовать разрозненные обескровленные части при блокировке Транссибирской магистрали отступающими чехами не получилось, 11 декабря был оставлен Барнаул, 13 декабря — Бийск, 14 декабря — Ново-Николаевск. 25 декабря чехи блокировали литерный поезд Колчака в Нижнеудинске, а уже 27 декабря восстание эсеро-меньшевисткого Политцентра охватывает весь Иркутск, и главнокомандующий силами Антанты в России Морис Жанен начинает переговоры с ним, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию легиона. С этого момента начинается Великий Сибирский Ледяной поход.

Уже в Красноярске, когда к нему подходили войска В.О. Каппеля, началось восстание гарнизона под предводительством Б. Зиневича. После безуспешных попыток штурма 5-6 января половина оставшихся войск обошла город с севера и продолжила отступать на Восток. 7-я Уральская стрелковая дивизия, Ижевская дивизия, Запасной полк Воткинской дивизии еще кое-как сохраняли боеспособность и вели арьергардные бои. Отступающие силы белой армии шли по руслу Енисея, потом его притоку, Кану. Переходя по реке, запорошенной снегом, в одну из полыньей, образовавшуюся из-за горячих источников, провалился В.О. Каппель, где отморозил ноги. Только дойдя до Баргы, он сообщил об этом, и ему впопыхах ампутировали левую ступню и пальцы на правой. Несмотря на это, он остался командовать и, когда 21 января Колчак был выдан Политцентру, отдал приказ штурмовать Иркутск. Но уже 26 января В.О. Каппель умирает, главнокомандующим становится С.Н. Войцеховский. Но уже на подходе к Иркутску выяснилось, что после проведенного следствия Колчак был казнен 7 февраля, и смысла штурмовать город больше не было. Войска обошли двумя колоннами Иркутск и в поселке Большое Голоустное перешли через Байкал. На Мысовой их ждали войска Г.М. Семенова и поезда. В начале марта отступающие войска добрались до Читы.

Во время бегства из Красноярска от общей колонны отделились еще 11-й Оренбургский и 3-й Барнаульский полки под командованием полковников А.Т. Сукина и А.И. Камбалина под общим управлением генерала А.П. Перхурова. Они пошли на север по Енисею до его слияния с Ангарой, далее по ней до Илима, от него до Илимска. Оттуда к 16 февраля отряд добрался до Усть-Куте, где пленили А.П. Перухова, и командование взял генерал-майор Н.Т. Сукин.

4 марта основная часть войска встали на твердую землю в селе Усть-Баргузин на восточном берегу Байкала. В селе уже были эвакуированы все местные жители, лес, продовольствие, ценности и скот. Вместо растопленных печей и еды с ценностями, белые получили холодную и голодную ночь.

5 марта белые части выдвинулись на Баргузин, в авангарде пошел 11-й Оренбургский полк. Полки прошли эвакуированные деревни Бочаровскую и Адамово. В 10 км от Баргузина, когда уже смеркалось, послышались выстрелы. Партизаны, во главе с Н.И. Черных, заняли позиции в выемке скалы, заваленной бревнами. Обойти их не представлялось возможным, ввиду отвесных скал, обрамляющих дорогу, заранее взорванного льда на реке и заминированных подходах. Несколько раз белые, неся огромные потери, пытались штурмом взять позиции. Белые предложили пойти на переговоры, парламентером выступил товарищ Фензеляу. Белые предложили ему обойти город, но так как Баргузин уже был частично эвакуирован, в этом не было смысла. Тогда на помощь белым вызвался золотопромышленник Лазовский. Наметив маршрут, сотня казаков 11-го Оренбургского полка перешла реку, прошли по “гольцам” в исток реки Гремячей, протекающей между Баргузином и горой Шаманкой. Послышались выстрелы и крики “ура”. Позиции красных были взяты. Конная разведка барнаульцев нагнала отступающих партизан, изрядно порубив, и вошла в город. Так как из Верхнеудинска уже подходил отряд красных, задержаться в Баргузине у белых не получилось. 6 марта взяв найденного Лазовским местного жителя Ивана в качестве проводника, белогвардейцы выдвинулись из Баргузина в сторону реки Витим. 13 марта остатки белой армии двинулись на Читу по Витимскому тракту.

Источники

Башаров Г.П., Коновалов С.С., Эренпрайс Л.И. В Баргузинской долине. Улан-Удэ, 1968.

Бреславская Т.С. , Филиппова Т.С. История Баргузина: от острога к городу. Иркутск, 2019.

Баргузин – страницы истории. Улан-Удэ, 1998.

Угрюмов Н.Ф. Баргузин – край, где мы живем… Баргузин, 1998.

Материалы школьного музея Баргузина

Не было никаких переговоров, Камбалин А И приказал конный развед отряд выставить в переди от основной колонны, вечером с 18:00 до 19:30 была перестрелка где погибли два офицера Могильников и Бедрин. Из полевого журнала Камбалина АИ

Действительно, в воспоминаниях Камбалина не встречается упоминание переговоров. Но здесь мы вступаем на тропу неточности нарративных источник, таких как воспоминания. Например, в тех же воспоминаниях Камбалина упоминается, что партизаны продержали колонну один вечер, в воспоминаниях с красной стороны, конкретно в книге “В Баргузинской долине”, утверждается, что Чёрных остановил Камбалина на 3 дня. Так вот, так как переговоры упоминаются с красной стороны и не пересекаются с белой, то было решено упоминуть это. К примеру, в вопросе о времени, на которое задержали каппелевцев, наиболее логичным кажется версия Камбалина, так как известно, что из Нижнеудинска, по сообщению Каладаришвили, был отправлен отряд на перехват колонны, и если бы версия красных была бы правдивой, то он бы просто нагнал каппелевцев.