Семья и быт

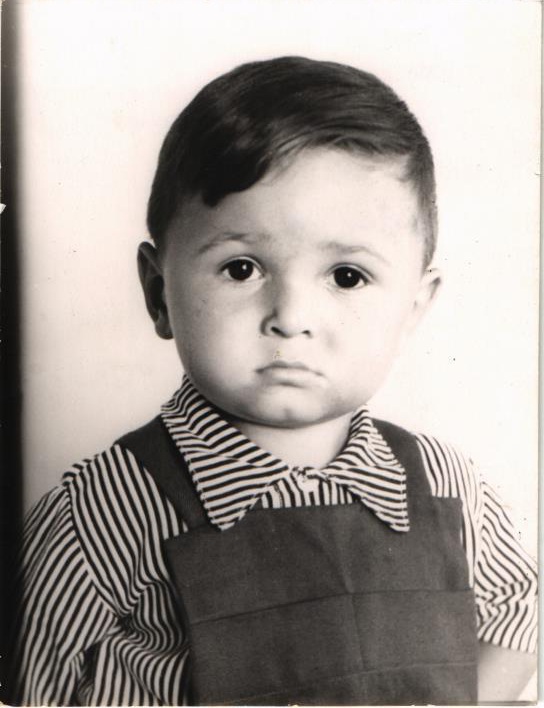

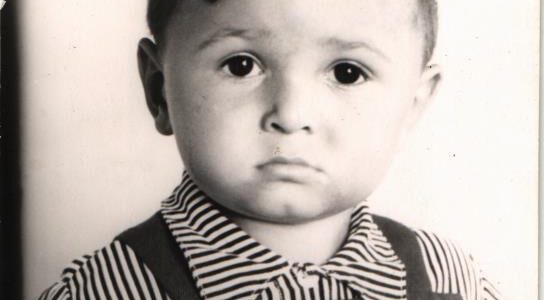

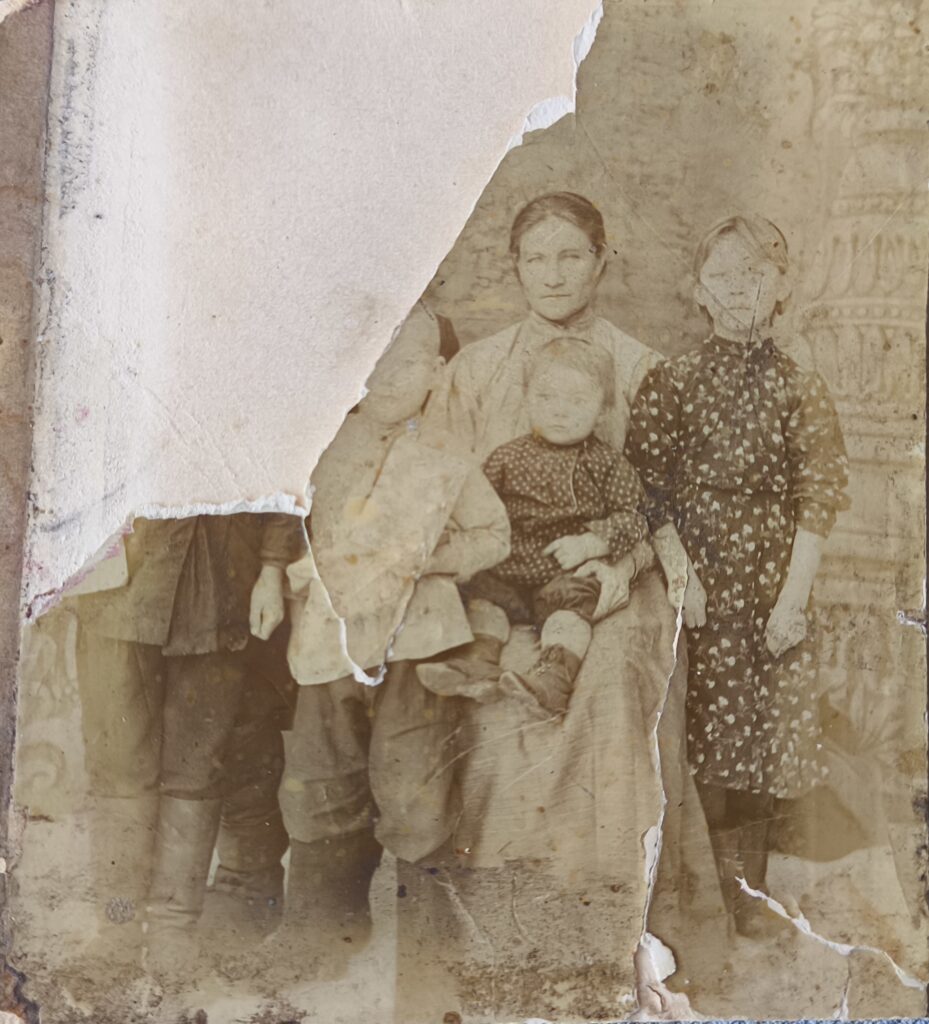

Семьи в Баргузине, как и обычно в селах, были большими, как правило, детей было четверо и больше.

Семья у нас была большая и бедная, [на Пасху] картошки наварим, ну и че там еще на праздник… Держали корову и свиней держали. Всего было 10 детей, трое маленьких умерли, вырастили они [родители] семерых детей.

Из интервью с Людмилой ниловной колмаковой

Стоит понимать, что отношения между родителем и ребенком в сельской семье строятся иначе, чем в городской. Из-за необходимости тяжелого физического труда на сельских детей возлагалось куда больше обязанностей, особенно на старших. Ребенок с самого раннего возраста помогал родителям по хозяйству. Старшие следили за маленькими детьми, а зачастую и сами начинали рано работать. Младшие могли выполнять мелкие поручения, помогать убираться и готовить.

Я начала стряпать хлеб, когда училась в 6 классе. Маму положили в больницу, старшие разъехались, а младше меня еще одна сестренка была — ей тоже кушать хочется. Вот я с помощью папы промесила — тяжело же все-таки месить, он мне подсказывал, как надо правильно делать. Первый раз состряпала хлеб. В 4 часа утра встала: мама же рано вставала, и я так же. […] Еще годика три мне было, я любила пол мыть. А мама же не давала мне тряпку. Сестра старшая приходит с работы, а я сижу плачу: “— Ты че плачешь? — Мама не дает пол мыть”. Она мне налила воды, дала мне тряпку, я довольная стала мыть. Вот так вот привыкали мы…

Из интервью с Людмилой ниловной колмаковой

Питались скудно: жители вспоминают, что основными продуктами были рыба и картошка, которую готовили множеством способов. Праздники отмечали, однако средств на обширные столы не было.

Ситуация с одеждой была не лучше. Одежда передавалась по наследству: если старший ребенок вырос из валенок, то их передавали младшему. До школы обувь вовсе не покупали: пока была возможность, ходили босиком. Одежду шили самостоятельно. Швейные машинки, конечно, были, но многие выучивались вышивать на руках так аккуратно, что от машинки было не отличить. Зимой шили телогрейки.

Хоть и жили мы бедно, мама старалась нас к Пасхе приодеть, новенькое что-нибудь сделать. В соседях у нас жили мальчишки, мама мне сшила платьице новенькое, а они наложили углей горячих в карманы.

Из интервью с Людмилой ниловной колмаковой

Дома могли строиться не сразу, случалось, что семья уже жила в доме, крышу которого доделывали только спустя время. В некоторых домах не было не только шкафов, но и кроватей, поэтому родители, дети и гости спали на полу. Людмила Ниловна Колмакова вспоминает, что первая кровать в их доме появилась в 1950-х годах, и жители дома спали поперек нее, а вместо постельного белья использовали старые шубы.

Неотъемлемой частью жизни традиционной крестьянской семьи была вера. Среди русских семей было распространено православие. Вера влияла на весь жизненный путь человека. Когда рождался ребенок, его крестили: либо батюшка приезжал на дом, либо родители ездили в село Читкан, где была церковь. В советские годы в отсутствие церкви и священства ребенка могли крестить бабушки: в этом случае, если во взрослом возрасте человек приходил в церковь, то часто “перекрещивался” по установленному обряду.

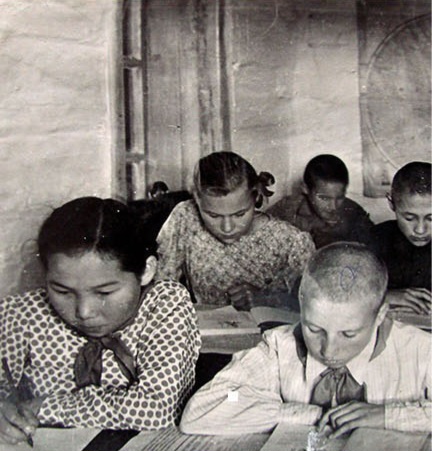

Школа

Несмотря на все трудности, семьи стремились дать детям образование. Порой в первый класс поступали лишь в 8-10 лет, совсем немногие оканчивали обучение в 10 классах, так как было необходимо раньше выходить на работу и поддерживать семью.

Издавна в Баргузинской школе учились в две смены. Эта традиция сохраняется и сейчас, что позволяет набирать небольшие классы, при этом предоставляя доступ к образованию многим детям в небольшой школе.

Баргузинская школа требовала от учеников, чтобы те носили школьную форму, однако в разное время ее ношение контролировалось то строже, то мягче. После Великой Отечественной войны в условиях кризиса на одежду смотрели сквозь пальцы, Нина Иннокентьевна Узикова вспоминает, что до 1956 года она ходила в школу “в чем попало” и лишь к десятому классу у нее появилась особенная одежда для школы. Форму можно было купить у портнихи, однако чаще ее шили матери. Девушки носили в школу коричневое платье и черный фартук, а на праздники — белый фартук. Это была универсальная одежда: после уроков в ней же старшеклассники ходили на танцы в Дом культуры, а младшие — кататься с горки.

Со второй половины пятидесятых в Баргузине существовал интернат, позволявший детям из окрестных деревень — Нестерихи, Кокуй, Шапеньково и других — учиться в школе и жить отдельно от семьи. Однако до того момента получение образования было значительно осложнено поиском жилья подле школы. Полина Ивановна Цивилева родилась в деревне Сухой. Когда она училась в первом классе, школа в деревне закрылась, поэтому, чтобы продолжить обучение, ей со старшей сестрой пришлось переехать в Баргузин. Поначалу девочек пустила к себе жить местная семья, но когда Полина Ивановна училась в шестом классе, ее учительница Кира Алексеевна, заметив двух сестер, учившихся в разные смены, пригласила их к себе, чтобы следить за ее маленькими детьми. Скоро старшая сестра Полины Ивановны закончила восьмой класс и уехала работать. Тогда Полина Ивановна осталась одна. В ее обязанности входило отводить и забирать детей из детского сада, мыть полы, убирать со стола, но взамен она получала еду и кров.

При школе действовал драмкружок, и старшеклассники часто ставили спектакли по мотивам детских сказок для дошкольников и младших школьников. Более серьезные постановки разыгрывал театральный коллектив при Доме культуры. Ирина Николаевна Толстихина вспоминает, как они ставили пьесу “Гроза” Островского: она играла Катерину.

Все ученики с любовью и уважением относились к своим учителям и так же отзываются о них через много лет. В баргузинской школе преподавали целые династии учителей из семей Молчановых, Ивановых и Бодровых. Альбина Георгиевна Башарова с особой теплотой вспоминает Галину Георгиевну Бодрову, преподававшую математику, когда та училась в школе.

Работа

Работа на разных предприятиях помогала зарабатывать трудодни в рабочую книжку родителей, что позволяло получить продовольствие. Лишь изредка это были деньги, зачастую — продукты питания. Помимо того дети могли подработать, собирая лесные ягоды на продажу. Райсоюз принимал бруснику, клюкву и другие, выдавал взамен ткани, сладости или даже мелкие деньги в зависимости от качества сырья.

Коси коса пока роса, роса долой — коса домой.

Присказка на покосе

В послевоенные времена рабочие руки никогда не бывали лишними. Именно поэтому дети начинали работать с малых лет. В дошкольном возрасте ребята помогали родителям по быту: помыть полы, убраться в комнате, помочь приготовить ужин.

Как только ребенок шел в школу, его уже считали взрослым. Поэтому работы прибавлялось: съездить за дикими ягодами или по дрова; выйти на рынок, чтобы торговать продуктами из своего хозяйства; состряпать хлеб или встать за ним в очередь. Часто дети пропускали дни в школе, чтобы помочь семье.

В школу не хочешь – едешь за дровами и в школу не идешь!

из интервью с Николаем Ивановичем и его женой.

В старших классах ребята выходили на более серьезную работу.

Я в 14 лет пошла на работу в рыбзавод. Притом ни обувки, ни одежки – ничего нет. Рыбу солили, засаливали. На пункте работали, там холодно, на складе замерзнешь. Прибежишь — у нас там домик такой был, нас пять девчонок было, наша комната была, потом комната начальника пункта <…> — чайник вскипятишь, хлеб да маргарин, маргарин намажешь да сахаром посыпешь и чай попьешь — вот тебе и все, и вся еда. На обед рыбу сварят, рыбы-то там было полно. Опять рыбу поел, ни картошки, ничего не было. Вот так жили… Кое-как, но ничего, не пропали. Русский человек нигде не пропадет.

из интервью с Тамарой Васильевной Паньковой

Развлечения

В свободное от работы время дети всех возрастов, жившие на одной улице, собирались в компании и играли вместе. Излюбленными играми были лаптушка (лапта), беговушка (догонялки), чижик-пыжик, зоска и бабки (или костяшки). Денег в основном детям не давали, поэтому чаще победителю в играх доставались конфеты. Помимо того, можно было качаться на качелях, прыгать через скакалку, играть в классики и так далее.

Правила игры в лапту: из дерева вырезали продолговатую плоскую лопатку, к ней из коровьей шерсти валяли небольшой, но твердый мячик. Команды вставали друг напротив друга и посылали лопаткой мяч в противника. Пока мяч летел нужно было пробежать поле и вернуться, в это время команда противников перехватывали мяч и “выбивали” бегущих. Задачей было перебежать поле как можно больше раз, не выбыв.

Правила игры в чижика-пыжика: выкапывали ямку, потом брали длинную палку и клали ее поверх. Еще одну палку использовали как рычаг, подцепляли ею лежащую и старались отбросить как можно дальше.

Правила игры в зóску: в основе “зоски” был клочок меха, к которому прикрепляли что-то тяжелое, металлическое. Игроки по очереди подкидывали зоску на пятке согнутой ноги. Победителем становился тот, кто больше раз смог подкинуть зоску, ни разу не уронив.

Правила игры в бабки: “бабками” назывались кости пальцев коров. Дети собирали их, расставляли в ряд, а бабку побольше заливали свинцом (чтобы она была тяжелее) — это был биток. Биток бросали в ряд бабок, и если удавалось попасть, то бросавший забирал бабку себе. Выигрывал обладатель большего количество бабок.

Летом на праздники часто ходили в лес пить чай: с собой брали самовар и разные угощения, каждый приносил что мог, но неотъемлемой частью лесного застолья были блины.

Баргузин — место с суровым климатом. Зимой здесь бывают морозы до – 50 градусов, в такие дни, разумеется, уроки в школах отменяли, однако для детей они становились настоящими праздниками. Школьники с радостью вываливались на улицу играть, бегать и резвиться, кататься с берега замерзшей реки на сумках. После уроков тоже ходили кататься, но в школьных портфелях лежали хрупкие стеклянные чернильницы, потому если кто-то забывал выложить ее перед тем, как скатиться по склону, все тетради приходилось менять, за что родители ругали.

В 1949 году в бывшем здании торговой лавки купцов Сиротиных на второй улице открылся кинотеатр “Заря”. Первым показанным там фильмом стала военная картина о Тоньке-пулеметчице. Позже также преимущественно в кинотеатре шли фильмы о войне, колхозах, иногда документальные о других городах и регионах. Многие баргузинцы, росшие в послевоенное время, вспоминают, что с открытия кинотеатра ходили в кинотеатр чуть ли не каждый день, несмотря на то, что фильмы часто повторялись, потому как телевизоров ни у кого не было.

Подружка у меня была: мать нас отправит малину продавать, наложит так, и мы пойдем на рынок продавать. Продадим малину — “давай в кино сходим”, в три часа еще идет кино, ой, и мы бежим, потом идем — “ой, мамка будет ругаться, говорит, наверное, где мы так долго”. Ну, мы придем, деньги отдаем и всё: “— Вы где были?! — Да что-то народ у нас ничего не покупал долго, да мы уже в кино сходили из этих денег”.

из интервью с ниной иннокентьевной узиковой