По материалам историко-краеведческого музея Баргузинской средней общеобразовательной школы Баргузинского района Республики Бурятия, подготовленным к 180-летию восстания декабристов.

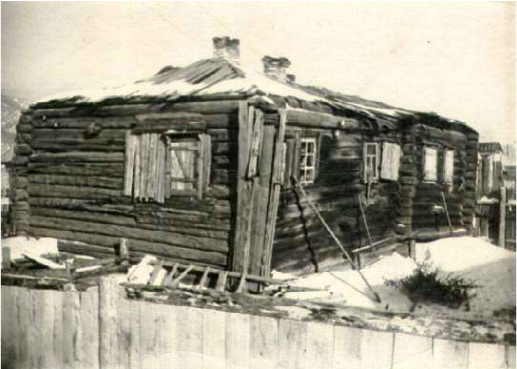

В 1829 году в Баргузине проживали 270 жителей. Дом Токаревых, по словам Якова Николаевича Токарева, был построен в 1812 году на Первой улице Баргузина (ныне Красноармейская улица). Этот факт удостоверен старинным документом, утерянным по небрежности работников Баргузинского собеса.

Дом приплавили по реке из бурятского селения. Дом стоял на Первой улице, принадлежал Степану Степановичу Токареву. Хозяйкой в доме была мать. Отец Степана Степановича – Степан (Стефан) Александрович Токарев, умер, когда его дочери Анне было лет 14, т.е. примерно в 1827 году, так как Анна родилась в 1813. Кроме Степана и Анны, в семье был ещё один брат – Илья Степанович.

Политический ссыльный Михаил Карлович Кюхельбекер был поселен в дом Токаревых на постой в июле 1831 года и прожил в нём примерно до 1835 года. Дом был разобран в 1983 году.

… Любовь Леонтьевна Токарева, хозяйка дома… Мы уже были наслышаны от жителей поселка о том, что Л.Л.Токарева заключила с леспромхозом договор на продажу своего старого дома. И теперь он может быть разобран. А дом не просто старый – дом старинный. Утверждают, что ему два с половиной века. Не беремся судить о точности этой цифры, но его вид, действительно, внушает уважение. По-видимому, в настоящее время это самое древнее сооружение в Баргузине… Любови Леонтьевне восемьдесят лет. Уже десять лет, как она не живёт в старом доме, позади него, за огородом, построила новый небольшой домик, в котором мы и находимся… Старая женщина отказывается от родства с М.К. Кюхельбекером, хотя до 1978 года утверждала обратное. То есть до тех пор, пока не заключила договор с леспромхозом. От общественности Баргузина, ходатайствующей за сохранение старинного дома, просят подтверждения о связи этого почтенного строения с декабристами. И позиция хозяйки дома, в случае его продажи, по-житейски понятна…. Постепенно настороженность Токаревой проходит. Лицо её становится приветливым и добрым. Она вспоминает свою жизнь в Баргузине, показывает документы на дом…

Послесловие: о доме Токаревой участники экспедиции сообщили в Министерство культуры Бурятской АССР. Недавно из Улан-Удэ пришел следующий ответ: «Достоверных данных, подтверждающих принадлежность дома Токареву, отцу жены М.К. Кюхельбекера, пока получить не удалось. Однако хорошо известно, что здание принадлежало единственному в Баргузине жителю по фамилии Токарев. Указанный дом представляет ценность сам по себе. В связи с этим в настоящее время он приобретен у Л.Л. Токаревой объединенным республиканским историческим и архитектурно- художественным музеем. Дом будет реставрирован как памятник жилых построек начала 19 века. А. Герштейн, заместитель министра культуры Бурятской АССР».

«Дом в Баргузине», статья из газеты Баргузинская правда, от 5 февраля 1981 года. автор Ю. Леонтьев, руководитель экспедиции, доцент Владимирского политехнического института.

«Баргузинские устные рассказы и легенды о декабристах», записанные А.В. Гуревичем в 1926 году в Баргузине от бабушки Токаревой, Кузнецовых, Морокова и других, позволяют выявить Степана Степановича Токарева, брата Анны Степановны (жены М.К. Кюхельбекера) и Ильи Степановича Токарева… Степан Степанович Токарев и есть потерянное звено в родословной баргузинских Токаревых, связующее прошлое с настоящим. Он – отец хорошо известного современным Токаревым Николая Степановича, который имел сына Якова, дочь которого Валентина Яковлевна Токарева и поныне живет в Баргузине (уехала к детям в Ленинград в 1997 году). Это она была последней владелицей дома, где впервые поселился М.К. Кюхельбекер….

…Журналистам при осмотре этого дома бросилась в глаза необычная деревянная резная перегородка, происхождение которой очень может быть связано с проживанием здесь декабриста. Нам удалось выяснить, что была и додекабристская история этого дома. Одна из старейших жительниц Баргузина 86- летняя П.О. Каратаева сообщила, что дом перевезен сюда «то ли из Суво, то ли из Бодона», или, как она выразилась- «из Бурятии», имея в виду населенные пункты выше по Баргузину с преимущественно бурятским населением. присутствующий при беседе краевед Н.И. Словохотов заметил, что первоначальный вид привезенного дома напоминал бурятские юрты. Полина Осиповна добавила, что позже дом переделывал Николай Токарев – дед Валентины Яковлевны.

Валентина Яковлевна Токарева также вспомнила подробности семейных преданий о доме родителей, деда и бабушки: «…документ на дом 1812 года был написан ещё гусиным пером», «дом был не перевезен, а приплавлен по реке с другого места, которое называлось Бындовик» (видимо, Бодон), «по форме он был в восточном стиле».

Газета «Баргузинская правда», № 23, 25- 26, 27 февраля 1986 года.

В этом доме на протяжении года, с приезда 20 января 1836 года до женитьбы 1 января 1837 года жил и Вильгельм Карлович. Дом стоял на Первой (Красноармейской) улице недалеко от дома Токаревых.

Дом стоял на Первой (Красноармейской) улице недалеко от дома Токаревых. Дом был необычным: высокие стены, подвальная часть была предназначена для скота, комнат было много, в одной из них размещалась амбулатория, в другой – библиотека, в остальных – спальня и детские. Дом был разобран в 1957 году новыми хозяевами – Сабировыми (перед этим им владела престарелая Кондакова Е.М.). Сейчас на месте этого дома стоит памятная стела в 1975 году по проекту З.Б. Батына и Н. Намсараева. На ней металлический барельеф братьев-девабристов и текст: “Здесь жили декабристы братья М.К. и В.К. Кюхельбекеры”.

…В.Я. Токарева пишет: «Я же помню дом на Красноармейской улице, который был куплен и разобран Сабировыми в 1957 году. Дом находился внутри двора, имел два крыльца типа лестницы и вход под дом с одной стороны (видимо, это было помещение для скота). Подобных домов в нашем поселке не было, наши жители так не строили…».

…Скорее всего об этом же доме упоминал в сентябре 1837 года сам Михаил Карлович в письме к иркутскому гражданскому губернатору А.Н. Евсевьеву, отрывок из которого приводит Ф. Кудрявцев в работе о жизни братьев Кюхельбекеров на поселении: «Нахожусь здесь в Баргузине с лишком 6 лет… Своими руками… построил избу с разными службами, припас лесу для большого нового дома, задал с лишком 3000 рублей в постройку и начал оную…».

Газета «Баргузинская правда», № 23, 25- 26, 27 февраля 1986 года.

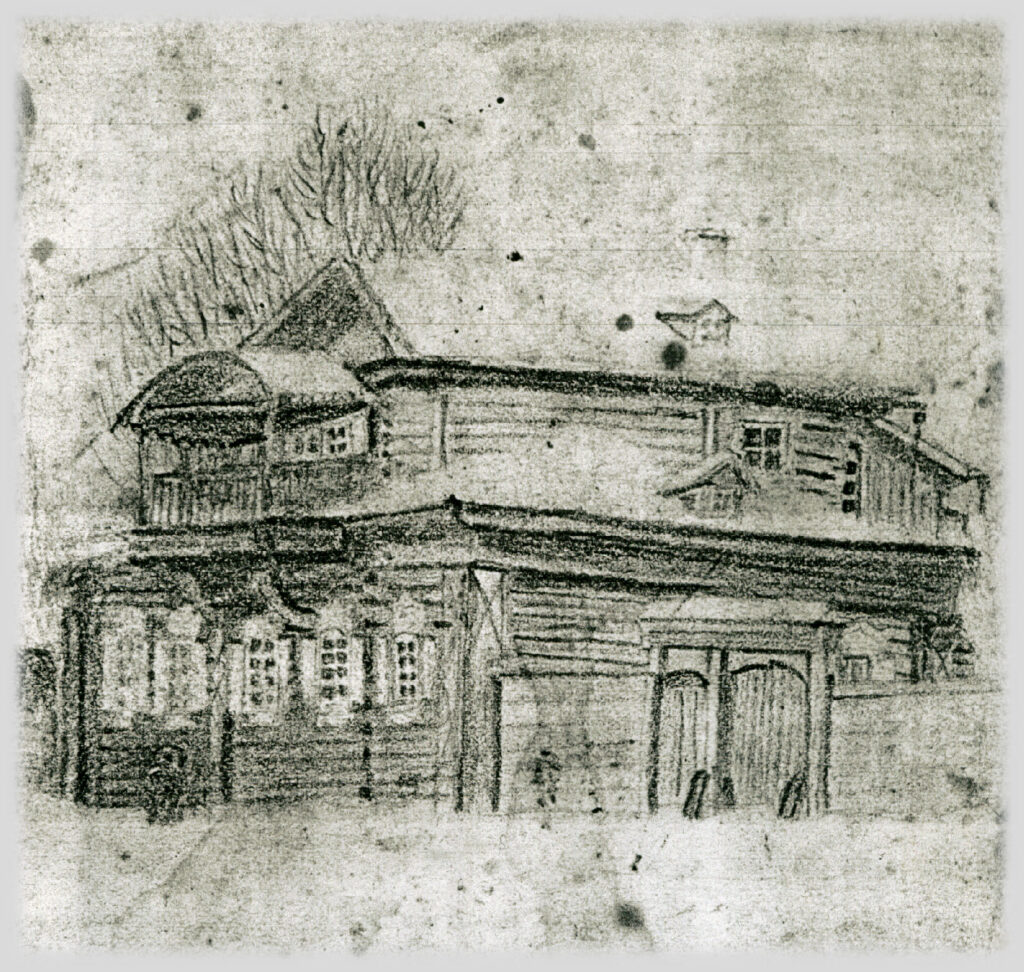

…Последней хозяйкой в нем была 93- летняя З.М. Кондакова. В этом же доме прожили всю свою жизнь её отец и дед. К деду Зинаиды Михайловны этот дом и перешел после смерти М.К. Кюхельбекера (неточно, не после смерти, а после переезда его в другой дом). Вот что рассказала нам Кондакова: «Однажды от какой- то болезни умерли мои дети и мой муж. Я осталась одна в большом доме. Везде всё напоминало мне их. И в 1956 году я решилась переехать к родственникам. А дом продала Сабировым»… Сидим на скамейке с Сабировым Ю. В моем болкноте он рисует дом. Дом как дом. Маленькие окна, два крыльца с крутыми лестницами, ещё один вход с торца здания.

Газета «Баргузинская правда», 5 февраля 1981 года, статья Ю. Леонтьева «Дом в Баргузине».

…Как известно, свой первый дом в Баргузине Михаил Карлович построил на деньги, полученные весной 1835 года от княгини Екатерины Ивановны Трубецкой. Так как строиться в черте города ссыльным поселенцам не дозволялось, то участок под застройку он выбрал в некотором отдалении от города на высоком и крутом берегу реки Баргузин. Соответственно условиям отдельно расположенной усадьбы был выбран и тип дома северорусского крестьянского образца на высокой подклети, предназначенной для хозяйственных помещений и содержания скота. Со временем город перешагнул речку Банную и по задворкам прежде одинокой усадьбы прошла магистральная 1- ая улица города. Участь дома усугубилась строительством по соседству с усадьбой нового рынка…

«Памятные места Баргузина»- Г.М. Семина ?

Дом в 4 комнаты, с мезонином и усадебное место с хозяйственными постройками. Рядом находился дом Кузнецовых. Дом стоял на Третьей (Дзержинского) улице (после того, как дом сгорел, на этом месте была построена столовая, которую в 2005 году, в сентябре-декабре, индивидуальный предприниматель А. Толстихин переделал под магазин).

Дом сгорел по одним свидетельствам в 1931 году, по другим – что более точно – в 1934 году. После смерти М.К. Кюхельбекера дом был продан золотопромышленникам Новомейским (точнее их деду- Хейкелю Новомейскому, так как Абрам Хейкелевич родился в 1853-54 году, а М.К. Кюхельбекер умер в 1859 году. Его вдова или другие родственники продали дом примерно в 1860 или 1861 году, то есть Абрам Хейкелевич тогда был ребенком и дом купить не мог), после их отъезда в 1921 году из Баргузина, дом занимала милиция и ОГПУ. В их бытность дом и сгорел.

… В Баргузине сохранился дом Кюхельбекера – деревянный с мезонином и выступающим балконом на нём, с точеными колонками – типичный дом архитектуры 19 столетия; сохранились также тополь, посаженный во дворе самим Кюхельбекером, да полуразрушенная деревянная решетка, окружающая его могилу на местном кладбище… Насколько дешевы были рабочие руки в Баргузине в 40-50-х годах, мне удалось узнать из расспросов о доме Михаила Карловича. Оказывается, он платил рабочим, копавшим подполье, по 7 копеек в день. Эта плата считалась очень высокой.

Тютчев Н.И., революционер-народник, арестованный по делу Кибальчича, отбывал первую ссылку в Баргузине, куда и был доставлен в 1878 году, через 19 лет после смерти М.К. Кюхельбекера. Больше в Баргузине не бывал. поэтому его воспоминания относятся к этому периоду – с 1878 по 1881, до его побега из Баргузина с Е.К. Брешко-Брешковской

Николай Сергеевич Тютчев, «Воспоминания о сибирской ссылке», Москва, 1925 год

…В 1933-34 годах моего мужа Убугунова Александра Мендыковича командировали в Баргузин начальником НКВД-ГПУ. В то время секретарем айкома партии был Воловик Иван Иванович, начальником милиции – Моисейчик, начальником тюрьмы – Перетолчин Григорий Андреянович, главным врачом больницы – Дуреев-Логинов Иван Логинович, прокурором – Цырендашин, следователем – Хангалов, военкомом – Эдинг П.Э. Когда мы приехали из Улан-Удэ в Баргузин, у нас было двое детей – сын 1929 года рождения и дочь 1932 года рождения. Нас поместили в маленький домик. Около домика рос большой тополь, кроны которого закрывали нашу крышу. рядом с тополем находился дом с мезонином, в котором размещалось НКВД-ГПУ. нам кто-то говорил, что дом с мезонином построил декабрист Кюхельбекер, и тополь, якобы, посадил он. может быть он и жил в нашем маленьком домике, когда строил большой дом? Недалеко от конторы были ворота (ограда была общая), рядом стоял ещё один дом, разделенный на две квартиры. одна половина была заколочена, а в другой жил конюх Егор с повязкой на одном глазу. Жена его убирала контору и ухаживала за коровой, молоко от которой мы покупали. В усадьбе , видимо, был добротный подвал-ледник, он был разрушен, а дальше сеновал и скотные постройки. Пожар возник вечером. Мы тогда жили уже в одной половине двухквартирного дома. В окнах стало светло как днем. Горела контора НКВД-ГПУ. Мужчина и женщина ведрами заливали пожар. но что они могли сделать? Контора вспыхнула, как пороховая бочка, в мезонине хранились оружие и боеприпасы, которые начали взрываться. Приехали пожарные на лошадях с бочками, но с огнем справиться не смогли. Они начали отстаивать наш дом. Во время пожара прибежала молодая девушка, отрекомендовалась: «Я комсорг, привела с собой комсомольцев. Они будут вытаскивать вещи». Какие-то две женщины мне заявили: «давайте ваших детей, мы унесем их к себе». До сих пор не знаю, кто они были, дети ночевали у них. Утром на месте дома с мезонином было одно пепелище. Мужа моего во время пожара не было дома, он был в командировке в Катково, где произошло убийство. Его срочно оттуда вызвали. Он начал вести расследование: почему сгорела контора? Оказывается виновником пожара оказался фельдегерь (почтальон), фамилию которого я не запомнила. Занимался он в конторе фотографией, по небрежности уронил керосиновую лампу, которая и стала причиной пожара. Вот так сгорел дом с мезонином декабриста Кюхельбекера.

Газета «Баргузинская правда», № 38, 22 мая 1992 года, статья «Последний день «Дома с мезонином», автор Лариса Васильевна Убугунова.

… В городе имел он (М.К. Кюхельбекер) свой собственный дом в четыре комнаты с мезонином и усадебное место с хозяйственными постройками….

П.И. Першин-Караксарский, написал воспоминания о декабристах. В этом доме он гостил в 1857 году. Выписка из его воспоминаний в газете «Правда Бурятии» в статье «Заповедная земля – Баргузин» (под редакцией Э. Демина и А. Тиваненко).

… Баргузинский старожил А.М. Гросман, по профессии стекольщик, рассказывал: «Перестроенный он был в 1899 или 1900 году, но в том виде, как был: такие же стекла семь на восемь. У него были рамы, которые подымались кверху, а сейчас растворчатые»…

Там же

Николай Иванович Козулин: «Я хорошо помню этот дом, стоявший по нынешней улице Дзержинского. Рядом с ним был большой тополь. В то время дом занимало районное ГПУ. Осенью 1934 года дом сгорел при пожаре. В то время мне было 13 лет. Мы прибежали на пожар. Запомнилось мне, что на большом тополе были еще листья, которые сохли и только потом сгорали, не пропуская жар к соседнему дому…

там же

В книге известного декабристоведа А. Гессена «Во глубине сибирских руд», выпущенной в 1963 году и затем переизданной, приводится фотография двухэтажного деревянного дома за деревянной оградой и деревьями слева от дома. В подписи сказано, что это дом, в котором жили в Баргузине декабристы В.К. и М.К. Кюхельбекеры. Судя по снимку этот дом удивительно похож на известный уже нам «дом с мезонином». Однако не видно выступающего балкона, иначе выглядят оконные наличники…

Происхождение этой фотографии мы выяснили: это один из двух снимков, сделанных в конце прошлого века в Баргузине ссыльным революционером-народником нечаевцем А.К. Кузнецовым, энтузиастом забайкальского краеведения. на негативах этих снимков, одним почерком, ещё с твердым знаком, были сделаны надписи: на первом : «Дом декабриста Кюхельбекера в г. Баргузине, 1889 год».

Дом декабриста или купеческий особняк?

Итак, опубликовав фотографии «дома за оградой» и «дома с мезонином», авторы статьи полагают, что первый из них принадлежал Вильгельму Карловичу, а второй – Михаилу Карловичу Кюхельбекеру. Насколько сомнительны высказанные предложения можно судить, сопоставив архитектурные особенности этих необычных для застройки Баргузина зданий с биографическими данными предполагаемых владельцев домов, поскольку, как справедливо замечают сами авторы: «Дома – это история людей, их характер, их образ жизни…»

Отправной точкой в цепи наших рассуждений послужит первый дом, ибо он не только старее «дома с мезонином», но и сохранил, благодаря фотографии А.К. Кузнецова, явственные следы своего необычного происхождения. Характерной особенностью главного фасада дома является его ассиметричность, вследствие капитальной стены, разделяющей дом на две неравные половины. Поэтому можно предполагать, что одноэтажная часть дома состояла из двух объемов: основного – с тремя окнами и пристроя в два окна, выполненного значительно позднее. Убедительным доводом в пользу подобного убеждения может служить местоположение тополя, прижатого почти вплотную к стене пристроя и посаженого, очевидно одновременно с началом строительства основного объема здания. Надстройка мезонина могла быть выполнена сразу же после пристроя одноэтажной части, но могла производиться и позднее, после полной осадки стен пристройки. Следует сказать, что Вильгельм Карлович не мог являться хозяином «дома с мезонином» в силу следующих обстоятельств. Во -первых, он не располагал достаточными средствами на сооружение такого большого дома, ибо в баргузинский период жизни он едва сводил концы с концами. Во -вторых, семье имевшей двух малолетних детей и ведущей крестьянский образ жизни, содержание большого дома было бы просто не под силу. В -третьих, Вильгельм Карлович не в состоянии был поднять подобный дом вследствие неприспособленности к физическому труду и в силу своего болезненного недуга (грыжа). В -четвертых, прожив в своем доме всего около двух лет, Вильгельм Карлович не располагал и достаточно длительным временем для постепенного строительства дома в несколько этапов. А так как история оставила нам неопровержимое свидетельство принадлежности этого дома кому-то из братьев Кюхельбекеров, то очевидно, владельцем «дома за оградой» мог быть только Михаил Карлович.

Характерным признаком бывшей принадлежности дома Михаилу Карловичу является тополь, о котором упоминал Н.С. Тютчев. Постепенность же строительства дома объясняется ростом численности его семьи. Так, если в 1838 году, к моменту переселения в новый дом, у Михаила Карловича были три малолетние дочки и семью в какой-то мере устраивал дом в три окна, то спустя двадцать лет семья уже увеличилась до восьми человек, причем две дочери достигли совершеннолетия. Постепенное переустройство дома не требовало больших единовременных затрат, а к физическому труду Михаил Карлович был приучен и нелегкой морской службой, и пребыванием на каторжных работах.

Серьезным доводом против идентификации «дома за оградой» со вторым домом Михаила Карловича могло бы послужить отсутствие на фотографии А.К. Кузнецова выступающего балкона, о котором упоминает Н.С. Тютчев. Однако при этом он сам ссылается на снимок дома 1910 года, который очевидно, и ввел его в заблуждение. Это и не удивительно, если учесть, что Н.С. Тютчев писал свои воспоминания на склоне лет незадолго до своей кончины, когда со времени описываемых событий прошло более сорока лет. Впрочем, не исключено и то, что дом М.К. Кюхельбекера когда-то действительно имел декоративную надстройку в виде балкона, поскольку на снимке дома в уровне карниза можно разглядеть остатки каких-то консольных конструкций.

Вообще, надо сказать, что «дом за оградой» на снимке 1889 года выглядит намного старее «дома с мезонином», сфотографированного на двадцать лет позднее. Между тем, если следовать предположению авторов статьи о том, что оба дома принадлежали братьям-декабристам и были построены одновременно, то второй дом должен бы выглядеть наоборот старее первого. Кроме того, в хороших пропорциях, в легкости балкона, к выразительной архитектурной отделке «дома с мезонином» чувствуется рука, если и не профессионального архитектора, то по крайней мере, достаточно опытного мастера своего дела. Таким образом, и возраст «дома с мезонином», и его архитектурный облик заставляют предполагать, что его хозяином является не бедный ссыльнопоселенец, обремененный семьей, а достаточно состоятельный Баргузинский обыватель.

Можно представить себе удивление двадцатилетнего студента Иркутского госуниверситета Александра Гуревича, когда в 1925 году он вдруг увидел на снимке в приложении к записям Н.С. Тютчева о М.К. Кюхельбекере хорошо знакомый дом бывшего Баргузинского богача. Вчерашний выпускник Баргузинской школы второй ступени, он, естественно, усомнился в том, что купеческий особняк мог ранее принадлежать ссыльнопоселенцу Михаилу Кюхельбекеру. Поэтому сразу же после публикации записей Н.С. Тютчева, приуроченной к столетию со дня восстания декабристов, он занялся сбором фольклорных материалов о братьях Кюхельбекерах и, в частности, о жизни и деятельности Михаила Карловича. В результате предпринятых розысков ему удалось получить ценное свидетельство от А.М. Гроссмана о характере перестройки бывшего дома М.К. Кюхельбекера баргузинским купцом С.А. Новомейским.

Оказалось, что при перестройке дома были сохранены размеры и использованы хорошо сохранившиеся детали и конструкции прежнего дома, в частности, столярные изделия. Вместе с тем, общий архитектурный облик претерпел существенные изменения за счет увеличения высоты дома и выразительности архитектурной отделки. Кроме того, при перестройке дом был насколько смещен в сторону от тополя, о чем можно судить по снимкам 1889 и 1910 годов.

Безвестный фотограф 1910 года, располагал, по-видимому, снимком 1889 года и, фотографируя перестроенный дом в близком ракурсе, постарался показать преемственность между старым и перестроенным домами. Сравнивая по фотографиям их местоположение относительно тополя и линии застройки улицы, зафиксированной на первом снимке забором, можно прийти к заключению, что перестраиваемый дом был отодвинут метра на 2 – 3 от тополя для создания прохода из калитки во двор и значительно выдвинут из глубины усадьбы на линию застройки улицы. Безусловно, что при подобном характере перестройки претерпела существенные изменения вся застройка бывшей усадьбы Михаила Карловича. По существу, неизменным остался один лишь тополь. Таким образом, можно утверждать, что второй дом М.К. Кюхельбекера не сгорел в середине 30-х годов, как это считалось, а исчез еще на рубеже столетий в результате его полной перестройки С.А. Новомейским.

Семен Абрамович Новомейский, хозяин «дома с мезонином», более известного старожилам как «дом Новомейского», был довольно заметной величиной на баргузинском деловом небосклоне. Именно его отцу, А.Х. Новомейскому, прилетевшему в Баргузин на блеск золотой тайги, продала дом декабриста овдовевшая в 1859 году Анна Степановна. Несомненно, что А.Х. Новомейский обладал и коммерческими талантами, и жесткой хваткой хищника, ибо, начав свою деятельность мелким торговцем, он постепенно прибрал в свои руки лучшие россыпи золотой тайги и прочно опутал долговой петлей большую часть населения долины. Эстафету обогащения он передал двум своим сыновьям, которые не уронили сомнительной славы отца, значительно приумножив капиталы семейства.

На снимке 1889 года дом М.К. Кюхельбекера выглядит не по возрасту одряхлевшим, явно обреченным на снос. В это время у его владельца А.Х. Новомейского был уже другой, двухэтажный дом, располагавшийся в начале 2-ой улицы (ныне ул. Ленина). В довоенные годы в этом здании размещалась районная школа специалистов сельского хозяйства, а в послевоенные – детский дом. Бывший дом М.Кюхельбекера Новомейские, вероятно, сдавали в наем, а потому и не проявляли о нем особой заботы. в конце концов, С.А. Новомейский решил перестроить окончательно обветшавший дом в свой особняк, что для него не представляло особых затруднений. Как можно судить по воспоминаниям старожилов, Новомейские наряду с торговлей и предпринимательской деятельностью широко занимались и подрядным строительством. Известно, что ими были выстроены здания приходских училищ в близлежащих от Баргузина деревнях Нестерихе, Кокуе, Шапеньково (Молоково), а также ряд общественных зданий в самом Баргузине, например, здание синагоги, располагавшейся через дорогу от «дома с мезонином». В предвоенные годы это здание было перестроено под районную детскую библиотеку.

В общем дела семейства процветали. К 1917 году их предприятия давали почти половину золота, добываемого во всем Баргузинском золотопромышленном округе, а братья Семен и Моисей были уже известными в деловом мире баргузинскими негоциантами, имевшими прочные деловые и финансовые связи через Харбин с международным капиталом. Февральскую революцию братья встретили восторженно, поскольку свержение самодержавия открывало перед ними путь к политической деятельности, о которой не мог и мечтать старый Абрам Хайкелевич. Один из братьев, Семен Абрамович, вошел в комитет общественной безопасности Баргузина в качестве главного «запевалы», другой, Моисей Абрамович возглавил местную организацию крайне правой буржуазной партии кадетов, всецело поддерживающей комитет и все действие Временного правительства1. Однако развернуться на политическом поприще братьям помещала Октябрьская революция и, в частности, военно -революционный комитет общественной безопасности. Понятно, что несостоявшиеся политические деятели затаили глубокую обиду на власть Советов, а потому, приняв активное участие в подготовке контрреволюционного переворота, постарались дезорганизовать работу на своих предприятиях.

После восстановления Советской власти в Баргузине братья Новомейские бежали подальше от земли, на которой родились, выросли, обогатились, но которую, по видимому, никогда не считали своей родиной.

Справедливости ради стоит заменить, что история семьи новомейских получила художественное отражение на страницах талантливого романа В. Митыпова «Инспектор золотой тайги», где в далеко неприглядных образах Бориса Борисовича и Аркадия Борисовича Жухлицких нетрудно распознать властителей золотой тайги А.Х. и М.Х. Новомейских.

Относительно «дома с мезонином» можно сказать, что после бегства его хозяина за рубеж, дом был реквизирован баргузинскими чекистами, которые занимали его до середины 30-х годов, то есть до самого пожара, в результате которого он сгорел. За прошедшие с той поры полвека о бывшем доме Новомейского уже прочно забыли, пока авторы поиска не выступили в печати с предложением восстановить этот дом по фотографии в качестве мемориального музея М.К, Кюхельбекера. Насколько уместно возрождать особняк и усадьбу Баргузинского Ротшильда в качестве музея-заповедника декабристов предоставляем судить читателю.

- Г.П. Башаров, С.С. Коновалов, Л.И. Эренпрайс «В Баргузинской долине» Улан -Удэ, 1968, стр 13 ↩︎